オンライン面接導入企業の約9割が運用する対面面接とのハイブリッド型の魅力とは/オンライン面接による先進的な採用アプローチ実態調査

プロフェッショナルバンクは、オンライン面接を実施している企業の人事担当者を対象に、オンライン面接の台頭に伴う先進的な採用活動の実態を調査しました。

■調査方法:「PRIZMA」によるインターネット調査

■実施期間:2024年10月28日 ~ 2024年10月29日

■調査人数:1,013人

■調査対象:オンライン面接を実施している企業の人事担当者

コロナ禍で“せざるを得なかった”オンライン面接は、今では“一般的な採用手法”という位置づけになりました。コロナ前のように、対面で採用活動が進められるようになった今でも、オンライン面接を選考フローに組み込む企業の意図とメリットを探るべく、本記事では、オンライン面接の導入背景に関する調査データを紹介していきます。

目次

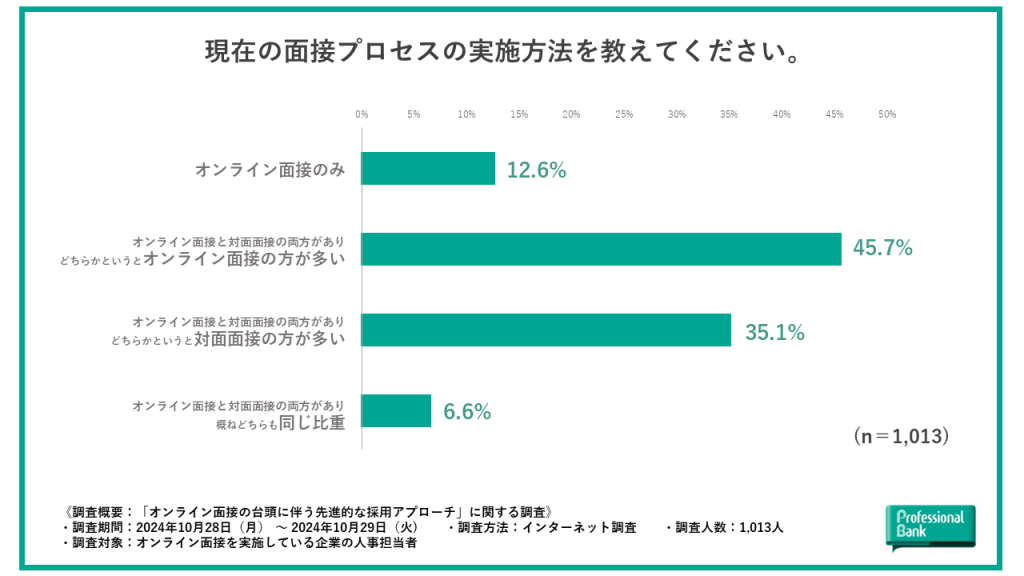

オンラインと対面を組み合わせたハイブリッド型の選考フローが約9割と主流

現在の面接プロセスを聞いたところ、『オンラインと対面の両方があり、オンラインの方が多い(45.7%)』が最も多く、『オンラインと対面の両方があり、対面の方が多い(35.1%)』『オンラインのみ(12.6%)』『オンラインと対面が概ね同じ比重(6.6%)』と続きました。

オンライン面接を導入している企業であっても、対面面接をフローに加えたハイブリッド型で運用する企業が87.4%と9割近くにも上り、両手法の特長を活かした運用が主流であることが分かりました。

ここで、当社が実施したハイキャリア人材の「転職活動時における行動特性に関する調査」から、転職活動者が思う最適な面接プロセスと比較してみましょう。

転職活動者(ハイキャリア人材)が思う最適な面接プロセスは『ハイブリッド型でオンライン面接の方が多い(37.5%)』が最も多く、次いで『すべて対面面接(30.3%)』『すべてオンライン面接(17.0%)』と続きます。

上記調査結果の詳細については、以下よりご確認いただけます。

企業が最も多く実施する『ハイブリッド型でオンライン面接の方が多い』というプロセスは、ハイキャリア人材が最適と思う採用プロセスのトップと同じです。しっかりと転職活動者の意向に沿ったプロセスの設計が出来ていると言えます。

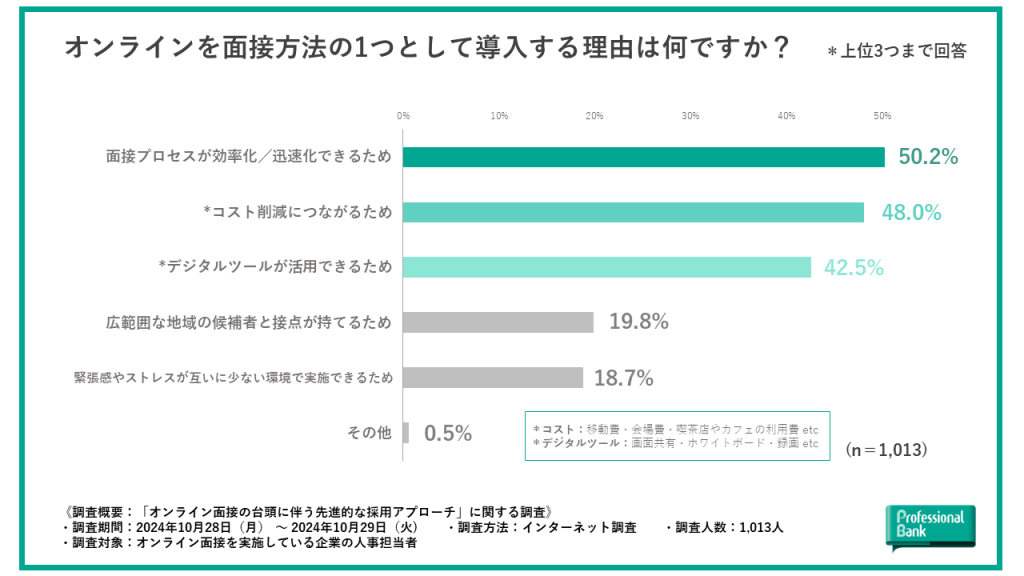

オンライン面接を導入する理由のトップ3は「迅速化」「コスト削減」「デジタルツールの活用」

ハイブリッド型の運用が主流な中で、オンライン面接ならではの効果を探るべく、導入する理由を聞きました。

最も多い回答は『面接プロセスが効率化/迅速化できるため(50.2%)』であり、次いで『*コスト削減につながるため(48.0%)』『*デジタルツールが活用できるため(42.5%)』と続きます。オンラインによって地域的な制限や圧迫感のある空間が取り払われたものの、『広範囲な地域の候補者と接点が持てるため(19.8%)』と『緊張感やストレスが互いに少ない環境で実施できるため(18.7%)』は最たる導入理由にはならないという結果になりました。

*コスト:移動費・会場費・喫茶店やカフェの利用費など

*デジタルツール:画面共有・ホワイトボード・録画など

ここまでは、面接プロセスにおけるオンライン面接の「位置づけ」と「導入理由」に関する調査データを紹介しました。

あらゆるメリットを追求してオンライン面接を活用する企業側と、対面面接によるリアルなコミュニケーションによって移籍先をしっかり判断したい転職活動者、双方の思惑が垣間見えるデータ比較となりました。

とは言え、採用力強化のためにはオンライン面接は欠かせない手段であることは言わずと知れた事実ですが、その活用方法によって採用力が左右されるのでしょう。ここからは、オンライン面接の導入理由として挙げた「効率化」「コスト」「デジタル技術」「地域的な多様性」「心理的安全性」の5つの視点から深掘りした調査データを紹介します。

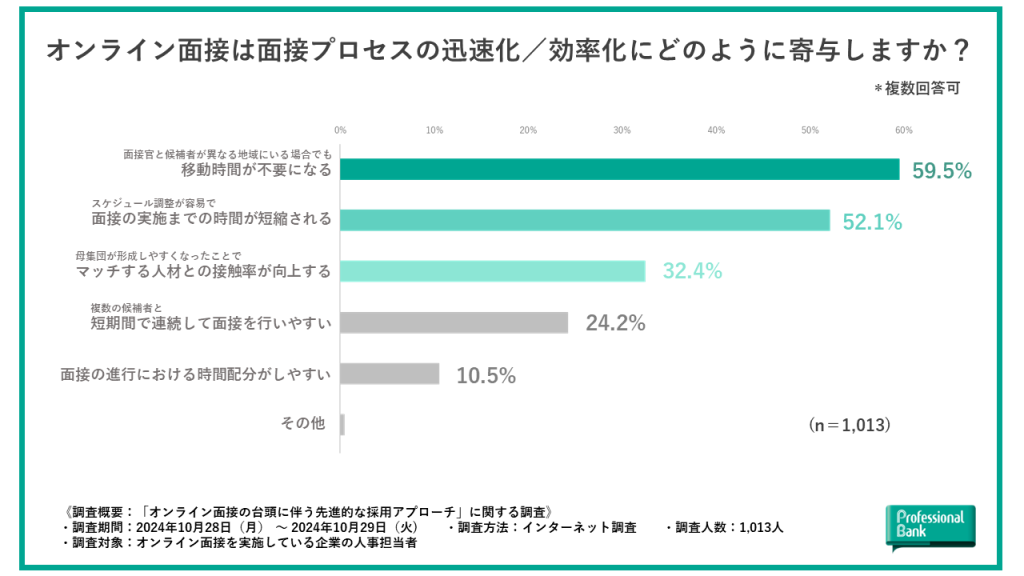

面接プロセスの迅速化には「移動時間が不要」な点と「スケジュール調整の容易化」が貢献

オンライン面接を導入する理由の第1位である“面接プロセスの効率化/迅速化”について、人事担当者の意見をまとめました。

オンライン面接が面接プロセスの迅速化にどのように寄与しているかを質問したところ、『面接官と候補者が異なる地域にいる場合でも、移動時間が不要になる(59.5%)』と『スケジュール調整が容易で、面接の実施までの時間が短縮される(52.1%)』の上位2つが半数を超え、次いで『母集団が形成しやすくなったことで、マッチする人材との接触率が向上する(32.4%)』『複数の候補者と短期間で連続して面接を行いやすい(24.2%)』『面接の進行における時間配分がしやすい(10.5%)』という結果になりました。

オンライン面接の導入によって面接プロセスの効率化/迅速化を実現することで、採用活動期間の短縮につながっていることが推察されます。

スピードが採用競争力を高める重要な要素になり得る現代の転職市場において、対面面接をすることによる捗らない日程調整よりも、スムーズな日程調整が可能なオンライン面接を優先する人事担当者の心理は非常に理解できます。「まずはオンラインで」と初回接触はオンライン面接で実施する企業が多いのは、こうした背景があると予想しています。

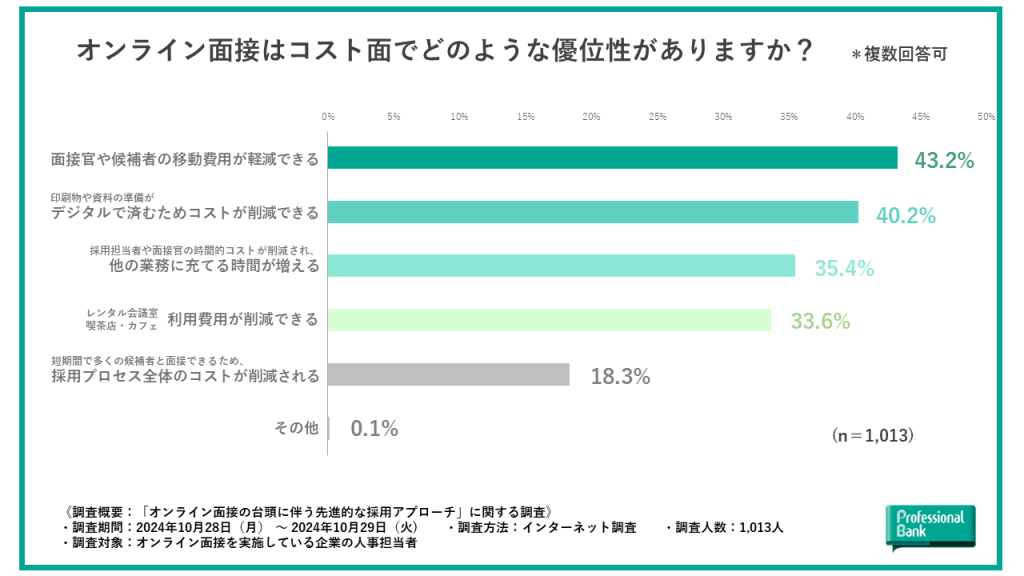

オンライン面接のコスト優位性は、使用頻度の高い金銭的コストに集中

次に、オンライン面接を導入する理由の第2位である“コスト削減”について、対面での面接と比較してどのような優位性があるかを質問しました。

この質問の回答はどれも拮抗し、上から『面接官や候補者の移動費用が軽減できる(43.2%)』『印刷物や資料の準備がデジタルで済むため、コストが削減できる(40.2%)』『採用担当者や面接官の時間的コストが削減され、他の業務に充てる時間が増える(35.4%)』『レンタル会議室や喫茶店・カフェの利用費用が削減できる(33.6%)』と続きます。

移動費用や印刷物など、使用頻度の高い“金銭的コスト”が上位を占める結果になりました。

一方、目的は採用すること、さらに言えば、入社後に活躍してもらうための採用ですから、コスト削減ばかりに着目してしまうと、本来の目的を見失ってしまうかもしれません。

その点、採用力の高い会社はコストのかけ方が上手い印象です。オンラインでの実施だけではなく、自ら出向くこともあれば、ホテルのラウンジを利用した特別感の演出に費用を惜しまない傾向があります。

難しいですが、採用プロセスにおける重要な局面を察知して、オンラインと対面のバランスを主導することも人事担当者の重要なミッションと言えるでしょう。

デジタル技術の活用は、面接プロセスの迅速化との親和性が見受けられる結果に

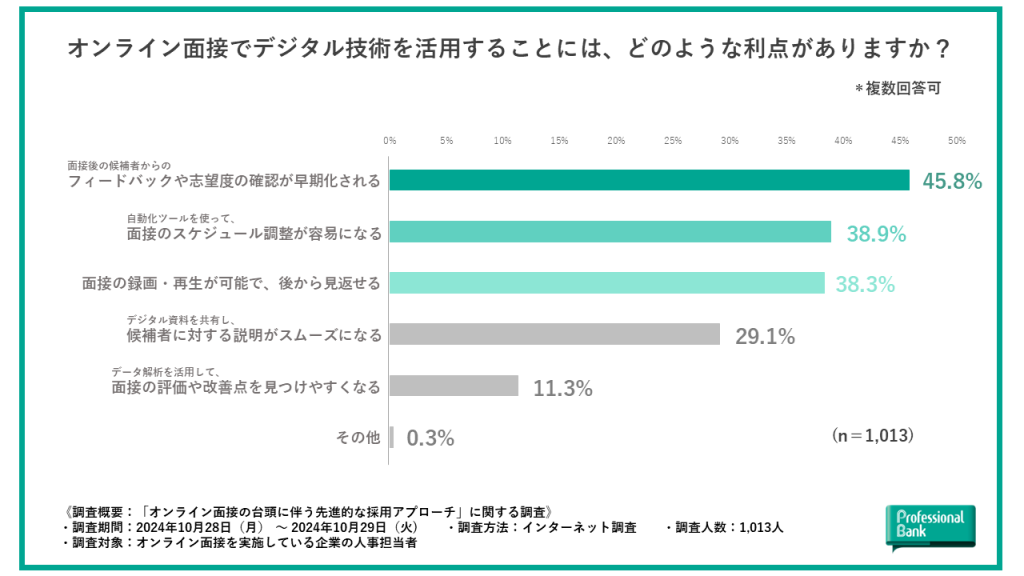

続いて、オンライン面接を導入する理由の第3位である“デジタルツールの活用”について、その利点を質問しました。

最も多い回答は『面接後の候補者からのフィードバックや志望度の確認が早期化される(45.8%)』であり、次いで『自動化ツールを使って面接のスケジュール調整が容易になる(38.9%)』と『面接の録画・再生が可能で後から見返せる(38.3%)』が並びます。

『デジタル資料を共有し、候補者に対する説明がスムーズになる(29.1%)』や『データ解析を活用して、面接の評価や改善点を見つけやすくなる(11.3%)』といった面接プロセスの迅速化に直結しない活用法は大きな利点ではないことが分かりました。

オンライン面接によって、6割以上の企業が地理的に遠隔地にいる人材との「面接数が増えた」

オンライン面接の導入により、対面のみの面接フローと比較して、地理的に遠隔地にいる候補者との面接数の変化を聞いたところ、『大幅に増加した(11.4%)』『増加した(53.0%)』『変わらない(31.0%)』『減少した(3.5%)』『大幅に減少した(0.7%)』『分からない(0.4%)』という結果になりました。

『大幅に増加した』と『増加した』を合わせると、6割以上の企業が、オンライン面接の導入によって地理的に遠隔地にいる人材との接点数が増えたことが分かりました。

郊外に住むビジネスパーソンにとっては、首都圏の企業を受けられる機会が増えることになります。逆に、首都圏に住むビジネスパーソンが、地方創生に対する興味や移住を考慮したキャリアプランから、地方企業への応募も増えているのでしょう。

IT技術革新によって、移動を伴わずその場で面接が可能になったことで、人材の流動化にも繋がっていると言えます。

オンライン面接は「物理的距離の確保」と「圧迫感の軽減」によって心理的安全性を担保できる

オンライン面接が候補者に与える心理的安全性について、人事担当者の考えを聞いたところ、『面接官との物理的な距離があるため、緊張が和らぐ(42.2%)』『自宅などのリラックスできる環境で面接を受けてもらえる(39.1%)』『面接官が複数いる場合でも、画面越しのため圧迫感が軽減される(38.9%)』の3つが約4割で推移しました。

次いで、『面接中に必要な資料や情報を手元に置いておくことができるため、安心感が増す(26.8%)』『移動を伴わないことにより、候補者のエントリーに対するハードルを下げる(19.8%)』と続きます。

オンライン面接ならではの「画面越し」での会話は、心理的安全性を大いに提供できていると分かりました。採用面接だけに限らず、日ごろの社内会議でも同じことが言えるのではないでしょうか。それが、外部企業の面接官となると、緊張感はさらに増す訳ですから、オンライン面接が与える心理的安全性は大きいのでしょう。

当然、対面による緊張感の中で、どれだけ自身をPRできるかを見極めたい企業側の意向もあると思います。一方で、心理的安全性が担保された状態でのコミュニケーションで見えてくる本来の姿もあるはずです。そういう意味でも、ハイブリッド型の運用は採用ミスマッチを防ぐプロセス設計と言えます。

ここまでが、5つの視点からの深掘りになります。

地理的に遠隔地にいる人材へのアプローチが可能になる点は導入理由としてはあまり高くありませんが、実際には6割以上の企業は地理的に遠隔地にいる人材との面接数が増加しており、副次的な効果として母集団形成の増加にもつながっていると見受けられます。

最後に、オンライン面接と対面面接の究極の二択、ズバリ対面面接の方が優れていると思う点を紹介します。

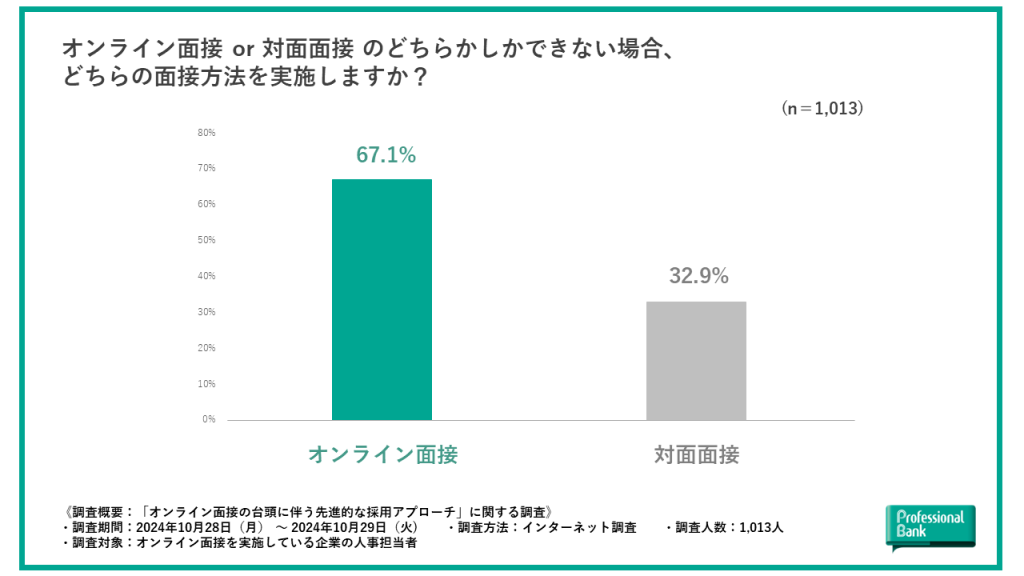

約7割が「オンライン面接」は必須。「対面面接」のみにはもう戻れない

オンライン面接か、対面面接か、どちらかの面接方法しか出来なくなった際に、どちらの面接方法を選ぶかという究極の2択では、『オンライン面接(67.1%)』『対面面接(32.9%)』という結果になりました。

対面面接のみでの選考フローが一般的であったコロナ前からは想像もつかない結果となりました。オンライン面接を導入している企業は、その有効性やコスト優位性などの利点が勝り、対面面接のみの選考フローにはもう戻れない、ということでしょう。

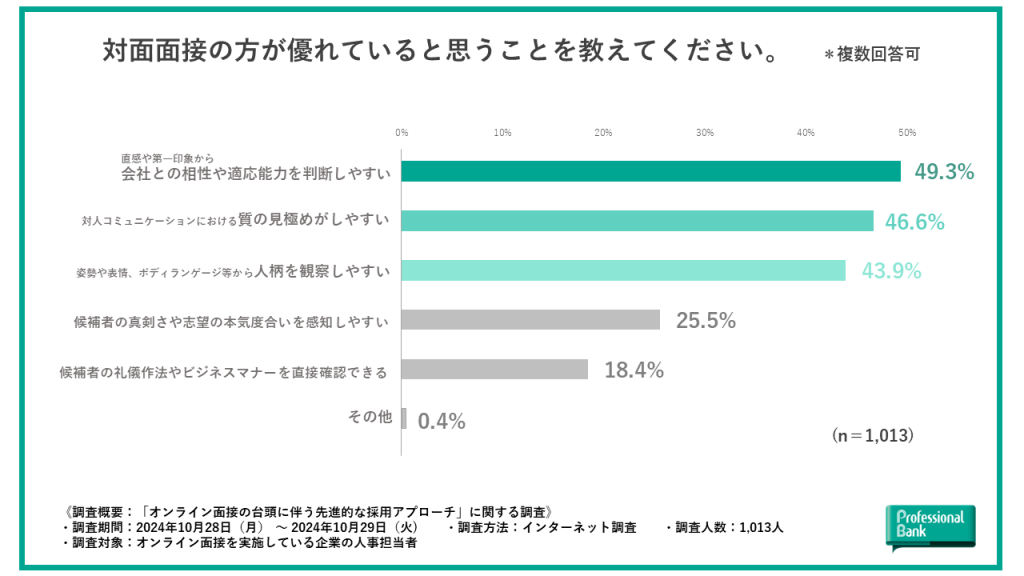

オンライン面接よりも対面面接の方が優れている点のトップは「直感や第一印象」で約半数

オンライン面接を導入する企業の約9割が対面面接も活用したハイブリッド型の運用であると冒頭の調査データが示しています。人事担当者はオンライン面接を主流としながらも対面面接で得られる効果も享受したいことでしょう。

ここまでは、オンライン面接の導入理由や利点について調査データを紹介してきましたが、最後に対面面接の方が優れている点も聞いてみました。

『直感や第一印象から、会社との相性や適応能力を判断しやすい(49.3%)』『対人コミュニケーションにおける質の見極めがしやすい(46.6%)』『姿勢や表情、ボディランゲージなどから人柄を観察しやすい(43.9%)』と上位3つは4割を超える回答になりました。

次いで、『候補者の真剣さや志望の本気度合いを感知しやすい(25.5%)』『候補者の礼儀作法やビジネスマナーを直接確認できる(18.4%)』と続きます。

オンライン面接が浸透する中でも、対面面接の重要性も示唆される回答結果となりました。これがハイブリッド型の運用が主流になる背景と言えるでしょう。