ヘッドハンターが語る「男女の賃金格差」の本質と女性活躍の先にある目指すべき男女共同参画社会への道

2022年7月の<女性活躍推進法>の改正により301人以上の企業に公表が義務化された「男女の賃金格差」、2026年には101人以上の企業にも公表の義務化が検討されています。男女の賃金格差是正に向けた取り組みを行っているものの、中途採用者の入社時に、前職の賃金を参考にすることで、社会に存在する「男女の賃金格差」を自社で再生産してしまうことになりかねないという指摘も最近注目されています。

そこで今回は、「男女の賃金格差」という課題に関して、データで示される明らかな課題と、その課題の裏側にある“説明できない”格差理由を、ハイクラス人材の転職支援および女性社外役員の紹介に特化したサービスを展開する弊社の視点から切り込みます。

目次

男女の賃金格差はなぜ起きるのか?

ハイクラス人材の採用支援を得意とする弊社に、クライアントから「女性管理職」の採用オーダーをいただくことが増えてきました。このオーダーに対応するには、単に優秀な女性ビジネスパーソンをご紹介してマッチングの支援をするだけでは足りず、中長期的な女性活躍推進の意識醸成が必要になります。そもそも、なぜ男女間で賃金格差が生じるのでしょうか。

■管理職の女性が少ない

■ジェンダーロールや意識に偏りがある

賃金格差を定量的に計れる指標として、昇進があります。管理職になるほど、賃金が高くなるのは想像に難くないでしょう。その管理職として働く女性が少ないことが、女性の賃金が低水準に推移している要因の1つと言えます。

もう1つは定性的な指標で、意識やバイアスです。女性自身による「私には向いていない…」という思い込み、なりたいロールモデル女性の不在が挙げられ、企業側や男性側による固定的役割分担意識、女性への仕事に関する特別扱いが該当します。

男女間賃金格差の現状

厚生労働省が2025年3月17日に公表した<令和6年賃金構造基本統計調査>によると、月額賃金は男性が363,100円、女性が275,300円という結果であり、女性の賃金は昨年比で1ポイント上昇しました。男性の賃金を100%とした際、女性の賃金指数は75.8%となり、男女間賃金格差は過去最少となりました。

それでも24.2%もの格差があるのが現状で、良い傾向であるのは間違いないですが、賃金格差の改革スピードは加速させる必要があると感じるところです。

もっとも注目すべきは、男女の賃金格差は年代が上がるごとに広がる傾向があるということです。若年層では格差がないのに、ミドル世代・シニア世代になるにつれて男女で賃金格差が大きくなる点、前頁で提起した男女の賃金格差が生じる1つ目の理由「管理職の女性が少ない」ことと関係してきます。

※出所:【厚生労働省】 令和6年賃金構造基本統計調査

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/dl/01.pdf

年功序列が阻む、賃金格差の本質的な改善

日本企業は昔ながらの「年功序列」の企業文化が根強く残ります。売上高5千億円以上の大企業ともなれば、様々な制度や取り組み(詳細は後述します)によって、女性役員・管理職の登用に関して一定の成果を得られている企業も多くなりましたが、それ以上の成果に繋がらない点および中堅企業については、以下のような特徴が挙げられます。

■経営者のトップダウン経営色が強すぎる

■経営陣の若返りが進んでいない、社員の平均年齢が高い状態が続いている

■メンバーシップ型雇用が根付いており、新たな組織文化・組織概念の意味合いを見いだせていない

経営者は事業成長やガバナンス強化のため、様々な経営判断をする役割というのは周知の事実で、トップダウンの経営体制を指摘しているのではなく、“強すぎる”トップダウン経営が女性の社会進出を妨げている点で警鐘を鳴らします。

弊社の代表取締役社長であり、女性社外役員紹介チームの責任者でもある呑田は、日々上場企業の経営者と対話を重ねる中で、利益至上主義による実が伴わないサステナビリティ、数字にのみこだわった社外役員体制といった、形だけの取り組みに終始している企業を目の当たりにしてきました。

また、役員体制に限らず、年功序列の人事・評価制度の運用は、キャリアの中断を余儀なくされてきた女性の管理職登用が進まなかった要因であるとの見解も示しています。

【日本特有】から抜け出した企業が先陣を切る

企業経営にとっては時代錯誤となっている「年功序列」の組織体制を変えていく必要性は感じていただけたかと思います。これまでご支援してきた上場企業の中でも、女性役員・管理職の採用力が高い企業に共通している特徴、制度、取り組みとして、以下が挙げられます。

■サクセッションプランの充実

■出産、育児、介護などライフステージの節目でも活躍できる制度

■役割、責任、評価の男女完全同一の制度構築・風土醸成

■経営者の推進力

ヘッドハンターから見た、採用力の高い企業の先進的な取り組み

ここからは、女性役員/管理職における就任/採用支援のプロフェッショナルである3名のヘッドハンターの見解から、「採用力の高い企業」の先進的な取り組みを紹介していきます。

・呑田 好和:代表取締役社長 兼 女性社外役員紹介チーム責任者

・大泉 留梨:シニアコンサルタント

・塚本 玲子:シニアコンサルタント

*2025年4月時点

その前に、まず前提として、女性の管理職に対する意識について下記のようなデータがあります。

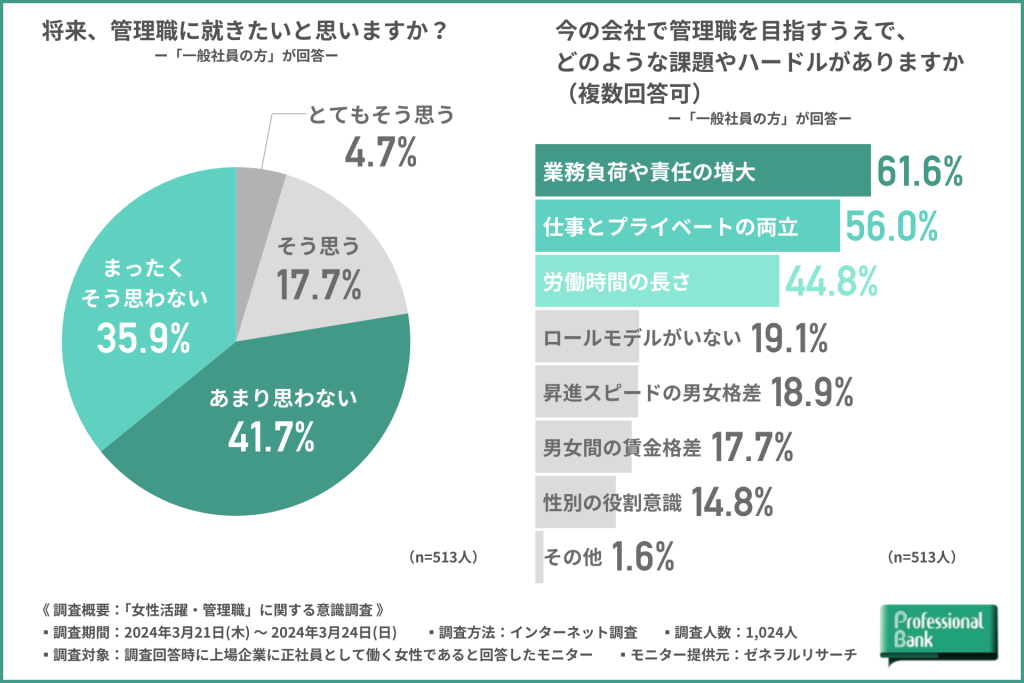

弊社調べの<上場企業の女性正社員を対象とした女性活躍・管理職に関する意識調査>によると、非管理職の女性513人を対象に「将来、管理職に就きたいと思うか」と聞いたところ、管理職になりたいと思う女性はわずか2割程度に留まるというのが現実です。つまり、管理職候補となる女性の人数を増やしても、企業の文化・制度が整っていないと管理職として「定着」せず、課題解決の糸口にはならないということです。

※出所:【プロフェッショナルバンク】上場企業の女性正社員約1,000名を対象とした女性活躍・管理職に関する意識調査

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000005100.html

その中で、サクセッションプランは、後継者育成計画とも呼ばれ、経営幹部や事業部主要ポストにおける後継者の見極め、および育成を指します。

たとえば、女性のキャリアパスとして、副部長やサブリーダーといった管理職としてのキャリアを想定した仕事を任せることが有効です。また、子どものいる管理職女性は、管理職になったからといって育児の責任を免れるわけではありません(当然育児の責任は男性にもあり、ここは後述します)。そのため、管理職業務を同水準で遂行できる副部長を付けるなど、緊急時に柔軟に働ける体制の構築が必須です。

また、サブリーダーの役割を持たせることは、その方の経験値を上げる効果もあり、一石二鳥です。将来的な管理職候補としての育成に繋がります。目先の課題だけではなく、将来のリスクに対して中長期的な視点で経営を進めるトップがいる企業は、採用市場でも圧倒的な存在感があります。

これまでの日本企業において、「管理職」として求められる条件には、スキル適正に加えて「いつでも働ける人」や「働き続けてくれる人」という条件が暗に加わっていたように思います。

女性はキャリアの中断を余儀なくされることで管理職適正がないと判断されていた背景があり、役割、責任、評価の男女完全同一の制度構築・風土醸成による、「管理職」になる条件をスキル重視で見直す必要性を感じます。男女関係なく、適性のある人材が管理職に就任している企業の経営基盤は堅固であり、VUCA時代を勝ち抜ける企業の特長の一つと言えます。

ここまでは女性の働き方にフォーカスしてきましたが、男性の育児参加の促進も女性のキャリア拡大に繋がります。

企業(雇用主)は、女性にキャリアの側面から社会進出を促進するのと同時に、男性が育児しやすい環境を整えることも重要な取り組みです。それは男女ともに働きやすい職場環境を意味します。やはり転職市場を見ても、男女の賃金格差が大きい企業には、女性に限らず、男性も就職を望まない傾向が見受けられます。企業文化・制度の構築を最優先事項とすることが、採用力の高い企業の特徴であると感じます。

世代間のギャップはつきものですが、経営者がトレンド情報に敏感であったり、柔軟に制度改革をしていたり、現代ビジネスに対する熱心な姿勢があると、それが従業員にも浸透し、企業価値の向上に繋がっていると感じます。

上記を踏まえて、最後に経営者の推進力を挙げました。仮に女性活躍推進が道半ばであっても、ダイバーシティにおける推進役を外部から登用してリードする体制を取る企業はやはり強く、女性役員・管理職の登用が著しく促進されます。男女の賃金格差の是正には、男女関係なく「管理職」適正を見極める制度と、経営者の本気の改革が欠かせないと言うことです。