ボーナス・賞与とは?いつもらえる?手取り金額の計算方法、平均支給額を解説!

キャリアアップを目指している皆さん、現職でのボーナスに対する疑問や転職タイミングの不安を抱えていませんか? ボーナスの種類や支給条件、転職先での報酬体系についての知識を深めることで、より有利な転職活動を進めることができます。このコラムでは、転職におけるボーナスに関する重要なポイントを詳しく解説し、あなたのキャリアアップをサポートします。

目次

ボーナスとは

ボーナスとは、月々の給与とは別に支払われる一時金のことです。日本では一般的に、夏と冬の年2回支給されます。夏のボーナスは江戸時代の「お仕着せ」が起源と言われており、盆の薮入り(住み込みの奉公人が実家へ帰省する休み)に身綺麗にして帰れるよう主人から支給されていた着物代が始まりです。一方、冬のボーナスは「お正月の餅代」が起源であり、江戸時代にはお餅が高級品だったため、額も大きかったと言われています。

ボーナスと賞与の違い

ボーナスと賞与 は同義であると捉えてよいでしょう。

国税庁によると、「賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するもの」と定義されています。

ボーナスとインセンティブの違い

ボーナスと似たものでインセンティブがあります。インセンティブとは英語で“Incentive”「目標を達成する上での刺激」という意味で、個人やチームが特定の条件や目標を達成した際に与えられます。

ボーナスは会社の業績と連動して支給されるのに対し、インセンティブは条件や目標を達成した場合に支給され、達成しないと支給されない点がボーナスと異なります。また、報償は金銭だけに留まらず、株式や商品券、キャリアアップ、表彰などの形態があります。

ボーナスの種類

ボーナスは一般的に「基本給連動型」「業績連動型」「決算賞与」の3種類があります。

基本給連動型賞与

基本給連動型賞与は、基本給に連動して支給額が決まります。基本給×支給月数(例:1~2カ月)という形で賞与額が決まり、基本給が高い人程多く支給される傾向があります。安定して受け取れる点が特徴です。

業績連動型賞与

会社の業績に応じて支給額が変動します。業績が好調な際には支給額が増加し、不調時には減少するのが一般的です。業績が悪化した場合に、ボーナス自体支給されないこともあります。

決算賞与

会社の決算後、利益の中の一定額を従業員に還元する賞与です。会社の決算が終了した段階で業績に応じて賞与を支給されます。「特別賞与」や「臨時賞与」と呼ばれることもあり、一般的な「賞与(ボーナス)」とは別に支給されることが多く、会社の規模やその年の利益によって支給額は異なり、必ずしも毎年もらえるとも限りません。

日本では基本給連動型賞与に馴染みがありますが、2021年の経団連調査では全体の約半分55%の企業が業績績連動型賞与を取り入れていることがわかりました。

参考:一般社団法人 日本経済団体連合会,週刊 経団連タイムス「2021年夏季・冬季 賞与・一時金調査結果」を発表,2022年6月2日

ボーナスの支給条件

ボーナスが支給される条件として、まず査定期間中、及び支給日に従業員として在籍していることが条件となっている場合が多いです。査定期間は一般的に6カ月であり、3月決算企業の場合、10月~3月が夏のボーナスの査定期間、4月~9月が冬のボーナスの査定期間となります。

ただ、ボーナスは給与と異なり、企業に支払いの義務がありません。賞与はあくまでも企業が任意で行う賃金払いであり、企業ごとにさまざまな支給条件があります。一般的に、労働規則や就業規則にボーナスの支給条件が明記されていますので、確認するようにしましょう。

ボーナスの支給時期

ボーナスが支給される時期は、半期毎や会社の年度末などの節目に支給されるケースが多いです。日本では3月決算の企業が多いことから、決算結果や中間決算の結果を基にボーナスの支給額が決定され、夏季は6月下旬から7月上旬、冬季は12月に支給されることが一般的です。ボーナスの支給日に決まりはなく、企業が自由に設定できるため、毎月の給与とは別日にボーナス支給日として設定されている企業も多くあります。

ボーナスの手取り金額の計算方法

ボーナスは毎月の給与と同様、税金と社会保険料が控除されます。支給額から両者の金額を差し引くことで、手取りの金額が計算できます。

控除される税金

ボーナスから控除される税金は所得税です。所得税は「ボーナスの支給額×税率」で計算されます。所得税率は、ボーナス支給月の前月の給与から社会保険料を控除したものを国税庁が発表する「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて決定します。所得税率は所得が増えるほど税率も高くなる仕組みとなっており、扶養家族が多いほど税率が低くなるという特徴があります。

控除される社会保険料

社会保険料は、「厚生年金保険料」「健康保険料」「雇用保険料」「介護保険料(40歳~64歳の方)」の4種類です。それぞれの計算方法は以下となります(2025年1月時点)。

| 厚生年金保険料 | 標準賞与額×厚生年金保険料率(18.3%)× 自己負担1/2 |

| 健康保険料 | 標準賞与額 (1,000円未満切捨て)×健康保険料率×自己負担1/2 |

| 雇用保険料 | 標準賞与額×雇用保険料率(0.6%)※ |

| 介護保険料 | 標準賞与額×介護保険料率×自己負担1/2 |

※一般事業の場合。農林水産関連や清酒製造、建築事業は0.7%となります。

一般的な手取り額の簡易計算方法

所得金額や、加入している健康保険組合の種類や住所地、扶養人数によって異なりますが、手取り額の簡易計算方法としては、一般的に「ボーナス支給額(額面)×0.7~0.8」と言われています。おおよその手取りを把握したいという場合は、この計算結果を目安にするとよいでしょう。

年俸制におけるボーナス

給与には月給制のほかに、年俸制があります。年俸制におけるボーナスの有無は、企業の就業規則や雇用契約によって異なりますが、ボーナスが支給される場合には以下2パターンが主流となります。

・ボーナスを含む年俸額を12分割して、毎月1回の給与として支給

・ボーナスを含む年俸額を14もしくは16分割して、毎月の給与+残り2回を分けて支給

例)月額支給12カ月分+夏季ボーナス支給1~2カ月分+冬季ボーナス1~2カ月分

また、ボーナスを年俸額に含めず「年俸額+ボーナス」として支給されるケースもあります。前述の通り、ボーナスの扱いは企業によって異なりますので、ご自身の雇用契約や企業の就業規則を確認するようにしましょう。

ボーナスの平均額

厚生労働省の発表では、2023年の年間賞与は全国平均で909,000円でした。厚生労働省のデータをもとに、規模、業界別、世代別に平均値をみていきましょう。

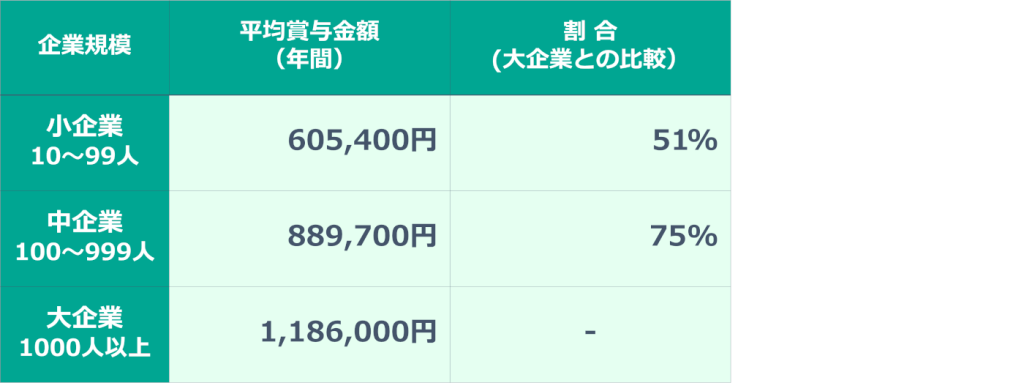

企業規模での比較

大企業と中小企業では、ボーナスの支給額にどのくらい差があるのでしょうか。

本来の中小企業の定義とはやや異なりますが、企業規模を基準に見ていきます。

*企業規模別 平均賞与金額(年間)*

参考:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」

企業規模100~999名の中企業では平均賞与金額が大企業の約75%程度となっており、10~99名の小企業は大企業の約半分となっております。このように、企業規模が大きいほどボーナスの金額も大きくなっていることがわかります。

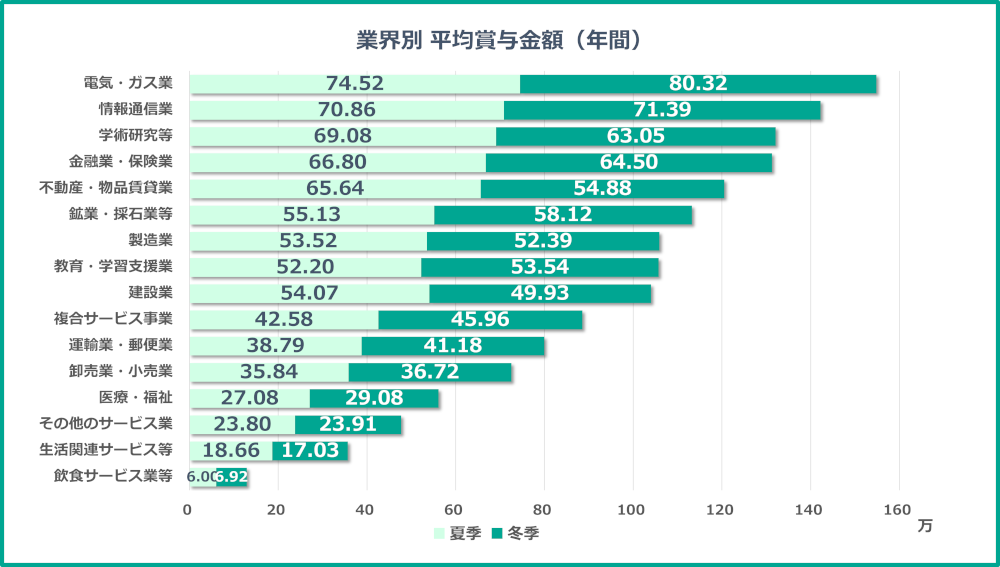

業界別の比較

ボーナスの差は従業員規模だけでなく、業界によっても差があります。業界別の平均賞与金額をみていきましょう。

出典:

厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年2月分結果速報等」

厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年9月分結果速報等」

電気・ガス業は最も高くなっており両季ともに他業界を上回っています。情報通信業は高い割合を維持しており、学術研究等、及び金融業・保険業は安定して高い支給額となっています。反対に、生活関連サービス等、飲食サービス業は低い平均にとどまっております。業界によっても大きな差があるのがわかります。

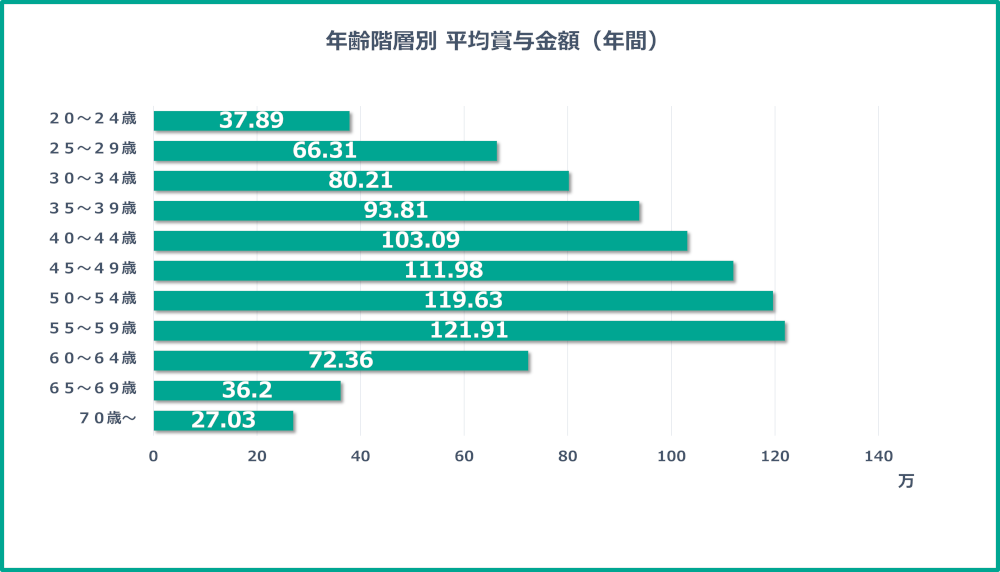

世代別の比較

次に、世代別に年間賞与額の平均値をみていきましょう。

基本的に、年齢が上がる程ボーナスの平均額は高くなり、55~59歳で平均1,219,100円とピークを迎え、一般的な定年を迎える60 ~64歳には約6割に減少し、それ以降は徐々に減少していきます。このデータから、年次と経験がボーナスの金額に影響をすることがわかります。

退職時のボーナスの扱いについて

転職を検討している場合、退職時に今の職場でボーナスがもらえるか気になると思います。まず、退職のタイミングがポイントとなります。査定期間、及びボーナス支給日に在籍していることを支給条件として設定している企業が多く、このタイミングで在籍をしているとボーナスをもらえる可能性は高くなります。

ただし、前述の通り、ボーナスの支払いは企業に義務はなく、日本の労働基準法には

ボーナス支給に関する具体的な規定もないため、退職者には支給をしない、もしくは減額をするというポリシーをもっている企業もあります。

有休消化中にボーナスはもらえるのか

有休消化期間中も、会社に在籍をしているため原則としてボーナスは支給されます。ただし、企業のポリシーにより減額や支給されないという可能性があります。

転職を考え始めたら、まず一度ご自身の就業規則、労働契約書、もしくは企業のポリシーを確認しましょう。

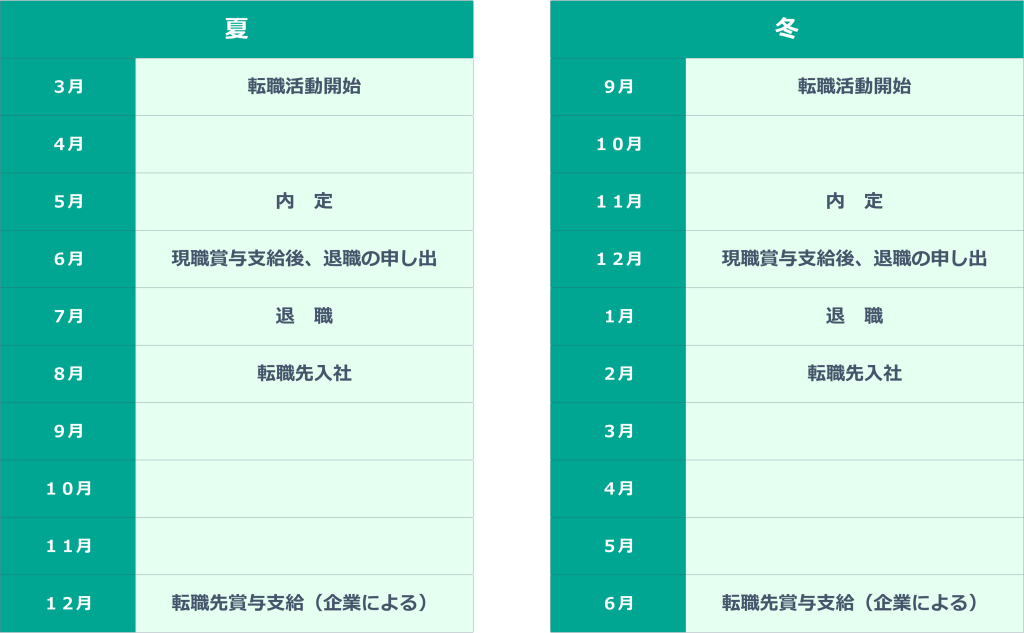

ボーナスをもらって転職をするスケジュール

転職を考え始めたときには、現職でボーナスをもらってから転職することを考える方が多いと思います。プロフェッショナルバンクの転職支援では、転職成功者の活動期間は開始から入社まで平均5か月です。これを踏まえ、一般的な夏(6月)および冬(12月)のスケジュールについて紹介いたします。

*転職活動と賞与支給のシミュレーション*

退職を申し出るタイミングは、やはりボーナス支給後がベストです。しかし、具体的に「いつ」「どのように」退職意思を伝えるべきか、円満退社を実現するための方法については、専門的な知識と経験が必要です。プロフェッショナルバンクのコンサルタントはこれらの課題に精通しており、スムーズな転職をサポートいたします。ぜひ一度ご相談ください。

また、一般的に転職先での試用期間中はボーナスの査定期間に含まれないことが多いので、初回のボーナスは期待できないことが多いです。初回のボーナスを補填する方法として、サインアップボーナスを利用することが考えられます。

サインアップボーナスとは

サインアップボーナスとは、企業が新しい社員へ「入社祝い金」または「入社一時金」として支給するボーナスのことです。サインオンボーナスとも呼ばれます。転職先での初年度の年収が現職より減少する場合に、その差額を補填するために支給されることもあります。

エージェントを介して転職活動を行う場合、現職でのボーナスをもらわずに転職する場合でも、サインアップボーナスが支給されるようにコンサルタントが交渉を行うことが可能です。

まとめ

ボーナスは年収の大きな割合を占めることが多く、転職先を選ぶ上で重要な要素です。現職でのボーナスが自分のスキルや成果に見合っているか、転職先での報酬体系が有利かどうかをしっかりと見極めるためには、専門的な知識と経験が不可欠です。プロフェッショナルバンクのコンサルタントは、あなたの転職活動を全力でサポートし、最適な転職タイミングや報酬条件の交渉をお手伝いします。ぜひ一度ご相談ください。