メラビアンの法則とは何か?ビジネスに活かすコミュニケーション術

目次

メラビアンの法則とは

ビジネスの現場では、言葉だけでなく、その伝え方や態度が大きな影響を与えることがあります。そんなコミュニケーションの秘訣を示すのが「メラビアンの法則」。この記事では、メラビアンの法則の基本からビジネスシーンでの具体的な活用方法まで、わかりやすく解説していきます。信頼されるコミュニケーション術を身につけ、仕事の成功を手に入れましょう。

メラビアンの法則の提唱者と背景

メラビアンの法則とは、米国UCLAの心理学者アルバート・メラビアン(Albert Mehrabian)教授が提唱したコミュニケーション理論です。1970年代初頭に発表されたこの法則は、対人コミュニケーションにおいて、言語情報と非言語情報のどちらが相手に強い影響を与えるかを数値化したものです。メラビアン教授は実験を通じて、人が他者から受け取る印象の割合を分析し、コミュニケーションにおける各要素(言葉・声・態度)の重要性を示しました。

当時、対人コミュニケーションの要素に関する研究は盛んではなく、メラビアンの研究は革新的でした。彼の実験は「言葉の内容」と「話し方・表情」が矛盾した場合に受け手がどう感じるかに焦点を当てています。その結果導き出されたのが、後に「7-38-55のルール」とも呼ばれる有名な法則です。この数字が示す意味について、次の章で詳しく解説します。

3つのV要素と「7-38-55のルール」

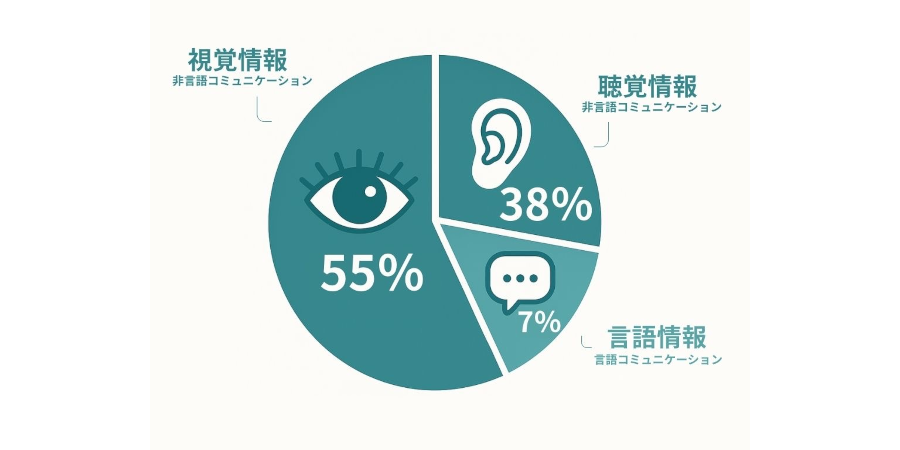

メラビアンの法則は別名「3Vの法則」とも呼ばれます。3つのVとは以下のコミュニケーション要素を指します。

| Verbal/ 言語情報 | 発せられる言葉そのものの意味・内容 |

| Vocal / 聴覚情報 | 声のトーンや大きさ、速さといった話し方の要素 |

| Visual/ 視覚情報 | 表情や視線、しぐさ、見た目など非言語的な視覚要素 |

メラビアンの実験によれば、人が他者から受け取る印象のうち言語情報がわずか7%、声の調子などの聴覚情報が38%、見た目や態度などの視覚情報が55%を占めるという結果が得られました。

ただし、これは発話内容と態度が「矛盾した場合」の比率であり、常にこの割合が適用されるわけではない点に注意が必要です。この結果だけを見ると「話す言葉そのものよりも、見た目や声のほうがはるかに印象を左右する」ことが分かります。

特に感情や好悪の印象を伝える場面では、声のトーンや表情など非言語情報が相手の受け取り方に大きな影響を与えるのです。言い換えれば、どんなに良い内容を話しても、声や表情がそれに伴っていなければ相手には真意が伝わりにくいということです。

言語情報と非言語情報の違い

上記の3Vのうち、言語情報(7%)が「言語(バーバル)コミュニケーション」に該当し、声と見た目の情報(合計93%)が「非言語(ノンバーバル)コミュニケーション」に分類されます。言語コミュニケーションとは話し言葉や書き言葉そのもの、つまり発言内容を指し、非言語コミュニケーションとは声の調子や身振り手振り、視線、態度といった言葉以外の要素を指します。

日常のコミュニケーションでは、この言語・非言語の両方が組み合わさって相手にメッセージが伝わります。しかしメラビアンの実験が示したように、言葉とそれ以外の要素に食い違いがあるとき、人は言葉(7%)よりも非言語情報(93%)を頼りに相手の本心を推測するのです。つまり、話し手の言葉よりも声色や表情から「本当はどう感じているのか」を読み取ろうとする傾向があるということになります。

メラビアンの実験内容と法則の正しい意味

メラビアンの法則の数字だけが独り歩きすると、「結局、人は見た目が9割」と極端に解釈されがちです。しかしこの解釈は必ずしも正確ではありません。ここではメラビアン教授が行った実験の概要と、そこから導かれた法則の本来の意味を解説します。

メラビアンの行った実験とは

メラビアン教授はコミュニケーションにおける矛盾したメッセージの受け取られ方を調べるために、2つの有名な実験を行いました。

1.音声とトーンの実験

被験者に対して、話し手が発する言葉(例えばポジティブな意味の単語)と声のトーン(ポジティブまたはネガティブな抑揚)を組み合わせた音声を聞かせました。

その結果、被験者は話し手が本当に好意的かどうかを判断する際に、言葉そのものよりも声のトーンに強く影響されることが分かりました。

2.言葉と表情の実験

被験者に対して話し手が発する言葉(例えば「好き」や「嫌い」)とその際の話し手の表情を組み合わせた映像を見せました。

この実験では、被験者が話し手の意図を理解する際に、言葉の意味よりも話し手の表情に強く影響されることが示されました。

これらの実験から、言葉と声・表情が矛盾する場合、受け手が感じ取る印象の割合は「言語7%、声のトーン38%、視覚(表情)55%」であることが導き出されました。

言い換えると、「好き」という言葉を発していても声の調子が冷たく怖い表情をしていれば、相手は「本当は好きではないのだな」と解釈してしまうということです。メラビアン教授はこれを実証し、「コミュニケーションでは非言語的な要素がいかに重要か」を示しました。

「7-38-55ルール」の数字が示す本当の意味はメラビアン自身も述べている通り、この法則が適用できるのは「話し手が自分の感情を言葉にする場合」に限られる点です。つまり、伝えている内容が話し手の内面的な感情や好悪を含む場合において、言語と非言語が矛盾すると人は非言語に強く影響される、という意味です。決して「コミュニケーション全般で常に言葉は7%しか伝わらない」という意味ではありません。

実際、業務連絡や専門的な説明など客観的な事実や論理を伝える場面では、言葉そのものが果たす役割は非常に大きくなります。例えば電話番号や業績数字を伝える際に「見た目」や「声色」はさほど影響せず、正確な言語情報こそが100%近く重要でしょう。また、メールのように文字だけでやり取りする場合は言語情報が全てです。

一方で、面と向かった対人コミュニケーションでは、言葉以外の雰囲気や態度がメッセージの解釈に深く関与するというのがメラビアンの法則の示すところなのです。

要するに、メラビアンの法則が教えているのは「言葉・声・態度はできるだけ矛盾なく一致させることが大切」というシンプルな真実です。特に相手に感情や印象を伝えたい場面ではこの一致が欠かせません。逆に言えば、言葉と非言語が食い違っていると相手に誤解を与えやすいという戒めでもあります。

よくある誤解:93%が非言語だから内容はどうでもいい?

メラビアンの法則で強調される「93%が非言語情報」という数字だけが独り歩きすると、「話す内容そのものは7%しか影響しないのだから大事ではない」といった誤った極論に結びつきがちです。しかしこれは大きな誤解です。言語情報が軽視されてよいわけでは決してありません。むしろ言語・聴覚・視覚の情報すべてを総合して相手に伝わるということを忘れてはいけません。

例えば、ビジネスプレゼンで資料や話の構成(言語情報)がズタズタであれば、どんなに身だしなみを整え堂々と話しても内容の価値は伝わりません。また、メールやチャットでのコミュニケーションでは声色や表情といった非言語情報は伝達できませんから、言葉選び一つで相手の受け取り方が大きく変わります。

このように状況次第で重みは変動するものの、結局重要なのは「言葉・声・態度に一貫性を持たせること」なのです。

実際、メラビアンの法則を正しく理解している人ほど、「話し方」や「振る舞い方」だけでなく話す内容にも十分配慮する傾向があります。7%とはいえど、言葉がゼロになることはありませんし、その7%をおろそかにすると残り93%の印象も支離滅裂になってしまうからです。

極端な数字に惑わされず、「相手に与える印象を構成する要素」をバランスよく整えることが大切だというのが本来の教えと言えるでしょう。

言葉と態度が矛盾するとどうなるか?具体例で考える

では、実際に言語情報と非言語情報が食い違ったコミュニケーションでは、どのような誤解や問題が生じるのでしょうか?ここでは身近な具体例を挙げて、その影響を考えてみます。

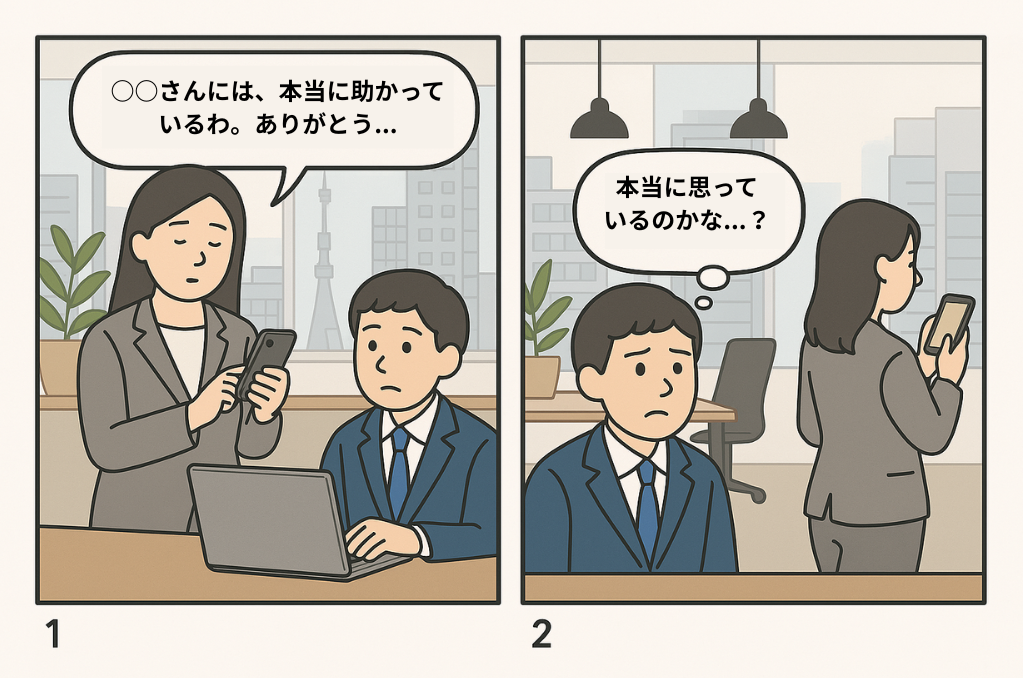

例1:上司が部下を褒める場面

上司が部下に「君には本当に助かっているよ、ありがとう」と声を掛けたとします。言葉自体は褒めていますが、もし上司が冷淡な口調でため息まじりに言ったらどうでしょうか。部下は戸惑い、「本当は不満に思っているのでは?」と感じてしまうでしょう。せっかくの称賛の言葉も、態度が伴わなければ逆効果になりかねません。

例2:謝罪の場面

クレーム対応などで謝罪するとき、口では「申し訳ございません」と言いながらも、ニヤニヤ笑ったり視線が泳いでいたりしたら相手はどう思うでしょうか。「この人は全然反省していない」と受け取るはずです。言葉そのものよりも、その人の表情や声色から謝罪の本気度を判断してしまう典型例です。

例3:商談での社交辞令

商談相手に対し「御社の提案は非常に興味深いですね」と言いつつ、落ち着きなく時計ばかり気にしている担当者がいたとします。相手は「社交辞令で言っているだけで本当は興味がないのでは?」と感じてしまうでしょう。言葉では興味を示していても、非言語的な態度が真逆であれば信ぴょう性がなくなるのです。

これらの例から分かるように、言葉と態度・表情が食い違うと相手に不信感や混乱を与えてしまいます。メラビアンの法則が示すように、コミュニケーションでは「何を言うか」以上に「どう言うか」「どんな顔で言うか」が相手の受け止め方を左右するのです。ビジネスにおいてもこの点を意識しないと、知らず知らずのうちに誤解を招き、信頼関係を損ねてしまう恐れがあります。

ビジネスでメラビアンの法則を活用するには

メラビアンの法則のポイントは、言語・聴覚・視覚のメッセージを統一することでした。それでは具体的にビジネスシーンでどのように活かせるでしょうか?ここからは場面別に、メラビアンの法則を意識したコミュニケーション術を紹介します。

■社内・部下とのコミュニケーションにおいて

職場で部下や同僚とコミュニケーションを取る際には、相手に与える印象の一貫性を特に意識しましょう。例えば部下へのフィードバック面談では、良い点を誉めるにせよ改善点を伝えるにせよ、言葉と表情・声のトーンを合わせることが肝心です。笑顔で優しい声で「ここを直せばもっと良くなるよ」と伝えれば前向きなアドバイスになりますが、仏頂面で硬い声色だと単なる叱責と受け取られかねません。

また、部下の立場に立てば上司の非言語メッセージには敏感になるものです。上司がかけてくれる言葉よりも、声のトーンや態度から本音を読み取ろうとしています。したがってリーダーシップを発揮するには、自分の伝えたい内容や意図をまず明確にした上で、それにふさわしい話し方や振る舞いを選ぶことが重要です。

「叱るときこそ真剣な表情と厳しい口調で」「励ますときは笑顔ではっきりとした声で」など、状況に応じたメリハリを意識しましょう。

さらに社内コミュニケーションでは、対面以外の手段(電話やメール、オンラインチャットなど)も頻繁に使われます。メラビアンの観点から見ると、電話では視覚情報が伝わらない分、声のトーン(38%)が重要度を増します。またメールやチャットでは視覚・聴覚情報がゼロになるため、テキストだけで誤解なく意図を伝える表現力が求められます。

例えばメールで感謝を伝える際に絵文字や顔文字を適切に使うのも、文字情報に疑似的な非言語要素を補う工夫と言えるでしょう。ただしビジネス文書では絵文字乱用は控えるべきなので、言葉遣いそのものに温かみや敬意を込めることが大切です。電話では声から相手の反応を感じ取るよう心がけ、必要に応じて「声の笑顔」を意識して話すと良いでしょう。

■顧客との商談・営業シーンにおいて

顧客と対面で商談を行う営業シーンでも、メラビアンの法則は大いに役立ちます。初対面の商談では特に第一印象が鍵を握ります。

身だしなみや表情(Visual)と挨拶の声の明るさ(Vocal)で、相手の心証は開始数秒で決まると言っても過言ではありません。「話の内容以前に、信頼できそうな人物かどうか」は視覚・聴覚情報から判断されるからです。したがって清潔感のある服装・笑顔・はきはきした声で臨むことが基本中の基本となります。

商談中も、自社サービスをいくら言葉でアピールしても、話し手に自信がなさそうだったり、声が小さかったりすると説得力が下がってしまいます。提案の有用性を伝えたいなら、自信に満ちた態度と言葉遣いを一致させることが不可欠です。

例えば「我が社の商品は御社の課題解決に必ず役立ちます」と提案するとき、目を見てうなずきながら力強いトーンで話せば、相手も「この人は本当にそう信じているのだな」と感じてくれるでしょう。一方、声が小さく俯きがちではいくら内容が良くても響きません。

顧客とのやり取りでは、相手の非言語メッセージを読み取ることも重要です。メラビアンの法則を裏返せば、こちらが話している間の顧客の表情や相づち、声のトーンから本音を察することが可能になります。言葉では「検討しますね」と言いながら、明らかに興味を失っている様子なら、早々にアプローチ方法を変えるべきでしょう。逆に質問内容は厳しくても身を乗り出して熱心に聞いてくれているなら脈があるかもしれません。

このように相手の視覚・聴覚情報をキャッチし、自分の伝え方を臨機応変に調整することが、営業コミュニケーションのコツといえます。

最後に、直接会えない顧客とのコミュニケーション(電話営業やオンライン商談)では、対面以上に言葉遣いと声のトーンがものを言います。電話営業では声だけで笑顔と熱意を伝えるつもりで話し、オンライン商談ではカメラ越しでも表情が伝わるよう普段より少しオーバーリアクションなくらいがちょうど良いでしょう。

「見えない・会えない」ハンデを補うために、限られた非言語要素を最大限に活用することが大切です。

転職活動・面接で活かすメラビアンの法則

転職を目指すビジネスパーソンにとって、採用面接はまさに自分をアピールする真剣勝負の場です。ここでもメラビアンの法則の知見が大いに活きてきます。面接官はこちらの言葉だけでなく態度や話し方から人となりを判断するものです。以下に対面面接とオンライン面接、それぞれで気をつけたいポイントをまとめます。

対面面接の場合

部屋に入った瞬間から視覚情報による評価は始まっています。きちんとアイコンタクトを取り、背筋を伸ばして入室するだけでも「自信と礼儀」が伝わります。また自己紹介や志望動機を述べる際は、内容が同じでも声の大きさや抑揚で印象が大きく変わります。ハキハキと明るい声で話すことで熱意が伝わり、面接官に安心感を与えられるでしょう。

一方、緊張で下を向いてぼそぼそ話してしまうと「この人は自己表現が苦手なのかもしれない」というマイナス評価につながりかねません。準備した言葉をしっかり届けるためにも、表情は柔和に、語尾まで聞き取れる発声を心がけてください。

オンライン面接の場合

カメラ越しの面接では、画面を通した限られた視覚情報・聴覚情報が命綱です。まずカメラに映る上半身・背景が清潔かつ整然としていること、照明により表情が暗くならない工夫が必要です。画面越しでも笑顔とアイコンタクト(カメラ目線)を忘れずに。対面より表情が伝わりにくい分、いつもより意識してうなずいたりリアクションを取ったりすると良いでしょう。声の遅延などもあるため、普段よりゆっくりめでハキハキ話すと安定した印象を与えられます。

また、オンラインではつい画面の自分の映りに目が行きがちですが、できるだけカメラを見ることで対面に近いアイコンタクトを演出できます。こうした細かな配慮が、画面越しでも誠実さと熱意を相手に届けることにつながります。

面接では内容(経歴やスキルのアピール)が最重要なのは言うまでもありませんが、それを支える非言語的なプレゼンテーション力も合否を左右します。自分では少し大げさかな?と思うくらい「伝える熱意」を全身で表現することで、面接官の記憶に残る印象を与えることができるでしょう。「何を言うか」と同じくらい「どう伝えるか」に注力する――これがメラビアンの法則を味方につけた面接攻略法です。

まとめ:言葉・声・態度を揃えて信頼されるコミュニケーションを

メラビアンの法則はしばしば「見た目が9割」などと端的に言われますが、本質は「言語・聴覚・視覚のメッセージの調和」にあります。

ビジネスシーンでも、話の内容と伝え方が食い違わないように意識することで、相手に与える印象や信頼性は格段に向上します。逆にどれか一つでも疎かにすると、相手は無意識に違和感を覚え、本来のメッセージが正しく伝わらなくなってしまいます。

コミュニケーション能力に長けた人は、例外なくこの言葉と態度の一貫性を大切にしています。プレゼン上手な人ほど資料準備(言語面)に余念がなく、かつ本番では情熱的なトーン(聴覚)と説得力のあるボディランゲージ(視覚)で語りかけます。

日頃からメラビアンの法則を念頭に置き、自分の発するメッセージが言葉・声・態度のすべてで統一感を持っているか振り返ってみましょう。少し意識するだけでも、会議での発言や1on1でのフィードバック、顧客対応や面接での自己PRなどあらゆる場面で相手の反応が変わってくるはずです。

最後に付け加えるなら、コミュニケーションは相手あってのものです。自分が発したメッセージに対する相手の表情・声色からフィードバックを受け取り、さらにそれに応じてこちらも表現を調整する――このキャッチボールの中で信頼関係が築かれていきます。メラビアンの法則はその土台として「まずは自分の発信を整えよう」という教訓を与えてくれます。

言葉に心を乗せ、心を言葉に乗せて伝える。言語情報7%、聴覚情報38%、視覚情報55%、これらすべてを味方につけたコミュニケーションで、ビジネスにおける良好な人間関係と成功を手にしていきましょう。