公開日:

育児とキャリアの両立に関する男女の考え方の違いが浮き彫りに…/育児×男女の働き方に関する実態調査

プロフェッショナルバンクは、育児中の共働き世帯である20代~40代の男女を対象に、「育児×男女の働き方」に関する調査を実施しました。

■調査方法:「PRIZMA」によるインターネット調査

■実施期間:2024年10月17日 ~ 2024年10月21日

■調査人数:1,095人 (男性:561人 | 女性:534人)

■調査対象:育児中の共働き世帯である20代~40代の男女

*育児…未就学児が対象 *共働き…正社員同士の夫婦・世帯年収840万円以上

11月19日は【いい育児の日】、これは「日本創生のための将来世代応援知事同盟」とくしまサミットで長野県が提案したことで制定された記念日です。子どもの成長と子育てを社会全体で応援する社会づくりを目指しています。

そこで、プロフェッショナルバンクは「育児」と「働き方」の関係性にフォーカスして調査を実施しました。育児中の共働き夫婦は、どのように家事や育児を分担し、仕事との両立を図っているのでしょうか。また、育児中の働き方やキャリアアップについて男女の考え方に違いはあるのでしょうか。本記事では、育児とキャリアの相関関係の“現状”を示すデータを紹介していきます。

*今回の調査データはフジテレビ系列「Live News α」2024年11月15日(金)放送回で取り上げていただきました。

FNNプライムオンライン

https://www.fnn.jp/articles/-/788198

参照:【日本創生のための将来世代応援知事同盟 とくしまサミット】とくしま声明.平成29年5月20日

https://www.nihonsousei.jp/wp-content/uploads/2017/06/19f88d594e9755f8d331759bda4609de.pdf

目次

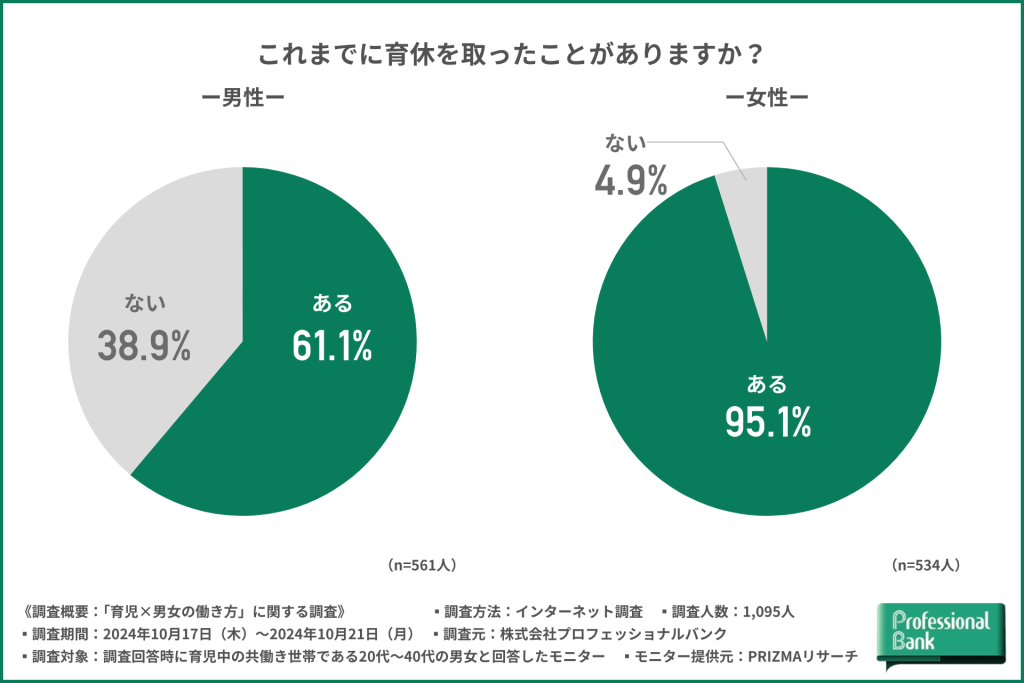

男性の6割、女性の9割が「育休」を利用

育休(育児休業)取得経験の有無を聞いたところ、6割の男性が『ある(61.1%)』、9割以上の女性が『ある(95.1%)』と回答しました。

ほとんどの女性が育休を取得していることが分かりました。また、男性の育休取得も6割を超え、育児のための協力意識が高まってきたことがうかがえます。

育児・介護休業法の改正により、育児休業制度は大きな変化を遂げています。男性が育休を取得しやすくなり、育児に参加する機会が増えたことが今回の調査データから見受けられます。非常に良い傾向と言えるでしょう。

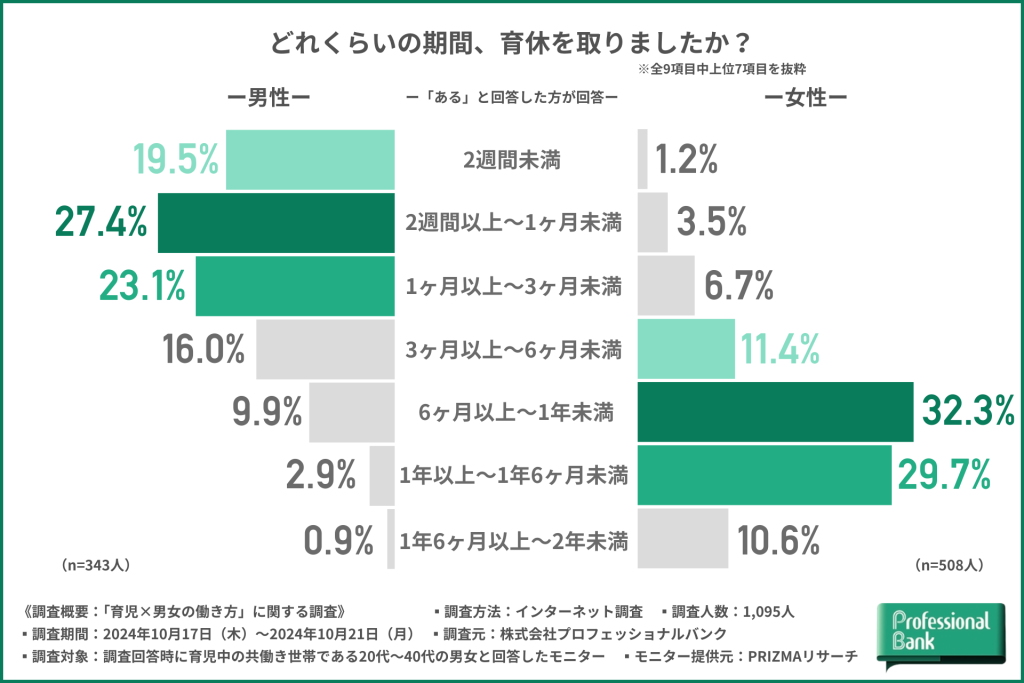

育休期間は男性の7割が「3ヶ月未満」、女性の7割以上が「3ヶ月以上~1年半未満」

育休を取得した期間を聞いたところ、男性は『2週間以上~1ヶ月未満(27.4%)』が最も多く、『1ヶ月以上~3ヶ月未満(23.1%)』『2週間未満(19.5%)』と続きました。

一方で、女性の回答は『6ヶ月以上〜1年未満(32.3%)』が最多になり、次いで『1年以上~1年6ヶ月未満(29.7%)』『3ヶ月以上〜6ヶ月未満(11.4%)』と続きます。

男性は比較的短期間の育休取得が多く、女性は長期間取得する傾向が見られました。妊娠・出産に直接関わる女性は、産休(産前産後休業)の取得から始まり、その後、育休を取得してからキャリア復帰しますが、女性の育休取得期間は半年以上~1年半未満が最も多いのを見ると、キャリアのブランクは相当な期間であることが分かります。

男性の育休取得が増加していることは良い点ですが、これは男女共同参画社会の実現における第一歩に過ぎず、育休期間の女性過多に関しても目を向ける必要があるでしょう。

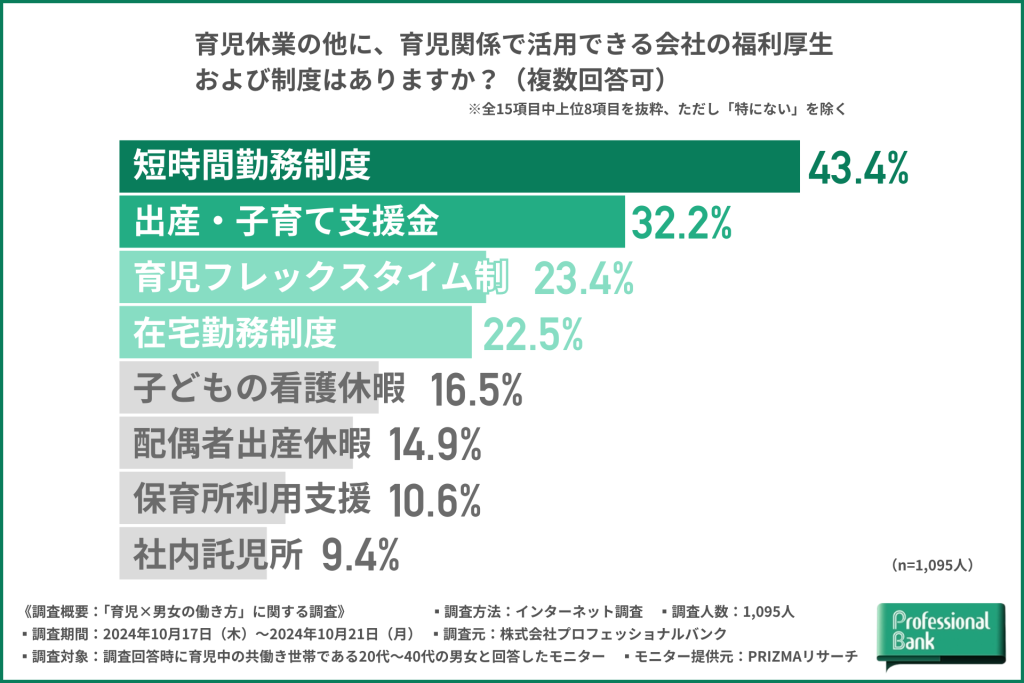

育児関係で活用できる福利厚生および制度は“働く時間と場所”を重視する傾向に

育児休業の他に、育児関係で活用できる会社の福利厚生および制度の有無について質問したところ 、『短時間勤務制度(43.4%)』が最も多く、次いで『出産・子育て支援金(32.2%)』『育児フレックスタイム制(23.4%)』『在宅勤務制度(22.5%)』と続きました。

育児・家事と仕事を両立する上で、“働く時間と場所”を重視する傾向にあることが明らかになりました。また、金銭的な支援が上位に位置し、休暇制度による子育て支援も活用されていることが分かりました。

ここまでは、育児に関する「制度の活用状況」を紹介しました。

男性の育児参加が浸透してきて、男女共同参画社会の実現に向けた第一歩が踏み出されたように感じますが、育休期間の男女差を見ると、まだまだ改善の余地はあると言えます。ただ、課題が明確になりつつあり、ここから一気に男性の育児への参画意欲が高まり、女性のキャリアの幅が広がることを期待します。そのためには企業側の制度構築や環境作りが欠かせません。続いては、「育児と働き方の相関」について紹介します。

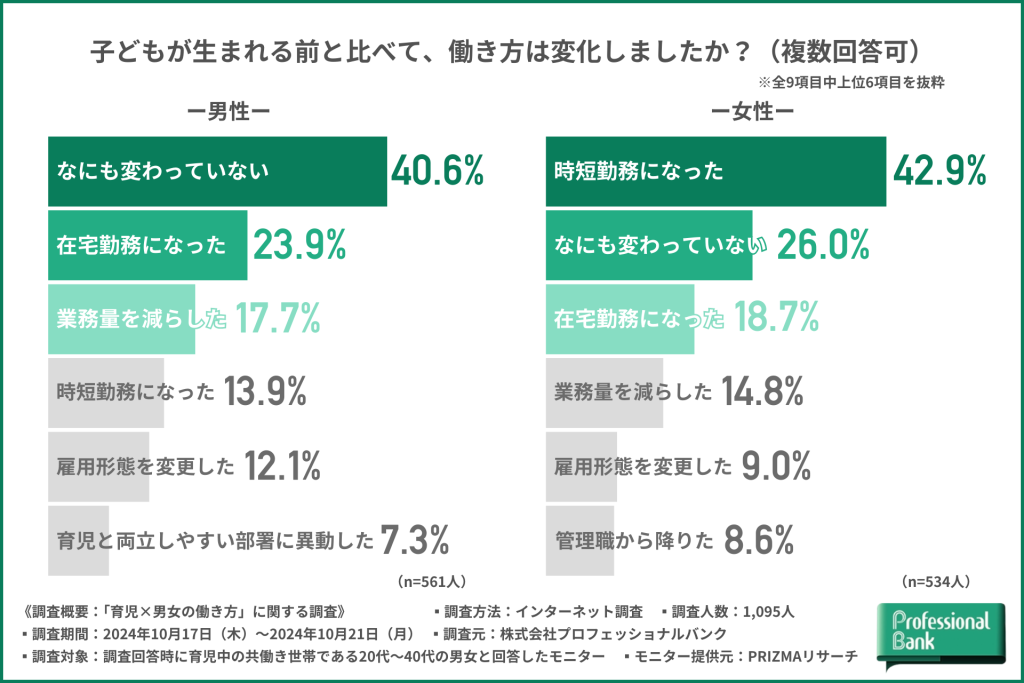

子どもが生まれる前後の働き方に「変化はない」男性が多い一方で、女性の約7割が「変化があった」

子どもが生まれる前と比べて、働き方は変化したか質問したところ、男性の回答は『なにも変わっていない(40.6%)』が最も多く、次いで『在宅勤務になった(23.9%)』『業務量を減らした(17.7%)』『時短勤務になった(13.9%)』『雇用形態を変更した(12.1%)』『育児と両立しやすい部署に異動した(7.3%)』と続きました。

一方で、女性の回答は『時短勤務になった(42.9%)』が最多になり、『なにも変わっていない(26.0%)』『在宅勤務になった(18.7%)』『業務量を減らした(14.8%)』『雇用形態を変更した(9.0%)』『管理職から降りた(8.6%)』と続きました。

子どもが生まれる前と比べて、約4割の男性が「働き方に変化はない」と回答するのに対し、働き方に「変化があった」女性は約7割と多く、特に時短勤務になった方が約4割という結果になりました。

女性は、子どもの保育園のお迎えがあるため「時短勤務」の割合が多くなり、男性は「在宅勤務」を活用することで、これまで通勤時間に充てていた時間を、子どもを保育園に送る時間に変えているという見方ができるでしょう。働き方の変化の有無だけではなく、男女での働き方の違いに着目すると、育児の役割分担をしている夫婦像も見えてきます。

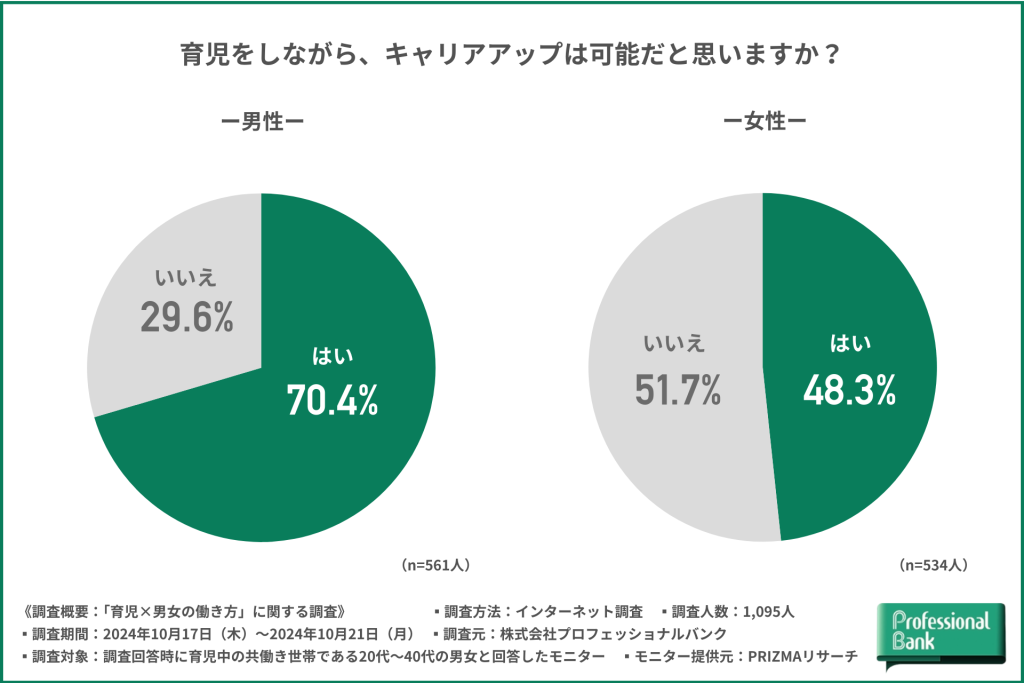

「育児をしながらのキャリアアップ」に対する考え方に男女で差が生じる

育児をしながら、キャリアアップは可能だと思うかを聞いたところ、男性の約7割が『はい(70.4%)』と回答した一方で、女性は『いいえ(51.7%)』が半数以上になりました。男性の方が育児とキャリアの両立に対して楽観的に考えている様子がうかがえました。

女性が育児をしながらキャリアアップを望む場合、配偶者や周囲のサポート、会社の支援が必要であると言えるでしょう。

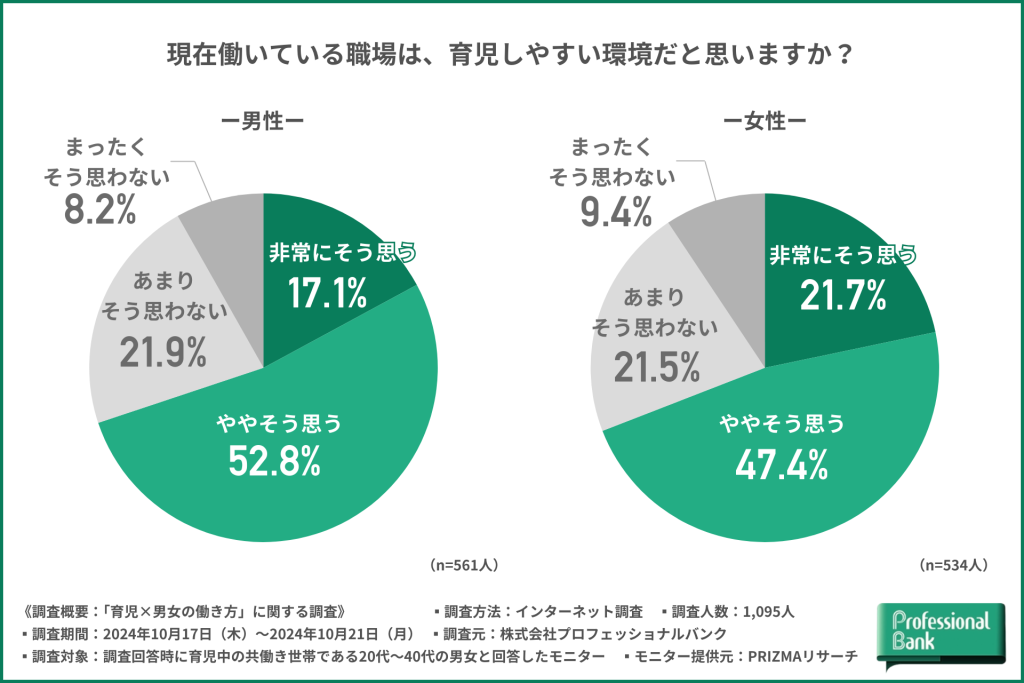

約7割の男女が現在の職場は「育児しやすい」と回答

現在働いている職場は、育児しやすい環境だと思うかを質問したところ、男性の回答は『非常にそう思う(17.1%)』『ややそう思う(52.8%)』『あまりそう思わない(21.9%)』『まったくそう思わない(8.2%)』となりました。

また、女性も『非常にそう思う(21.7%)』『ややそう思う(47.4%)』『あまりそう思わない(21.5%)』『まったくそう思わない(9.4%)』となり、男女ともに現在の職場は育児しやすい環境だと思う方が約7割を占める結果になりました。

そのように思う理由について聞いたところ、以下のような回答がありました。(自由回答より一部抜粋)

【非常にそう思う】【ややそう思う】

・女性職員の半数以上に育休取得経験があり、育児に理解がある(20代/女性/広島県)

・働く時間やお休みなどの融通が利く(20代/女性/岡山県)

・言いやすい環境、社員同士で協力体制が取れているので仕事の質がみんな一緒で仕事を頼みやすい(20代/女性/福岡県)

【あまりそう思わない】【まったくそう思わない】

・残業や休日出勤が多い(20代/女性/山形県)

・ほとんど制度がなく、理解もない(20代/女性/三重県)

・地方への異動など配慮がなく育休制度もない(40代/男性/埼玉県)

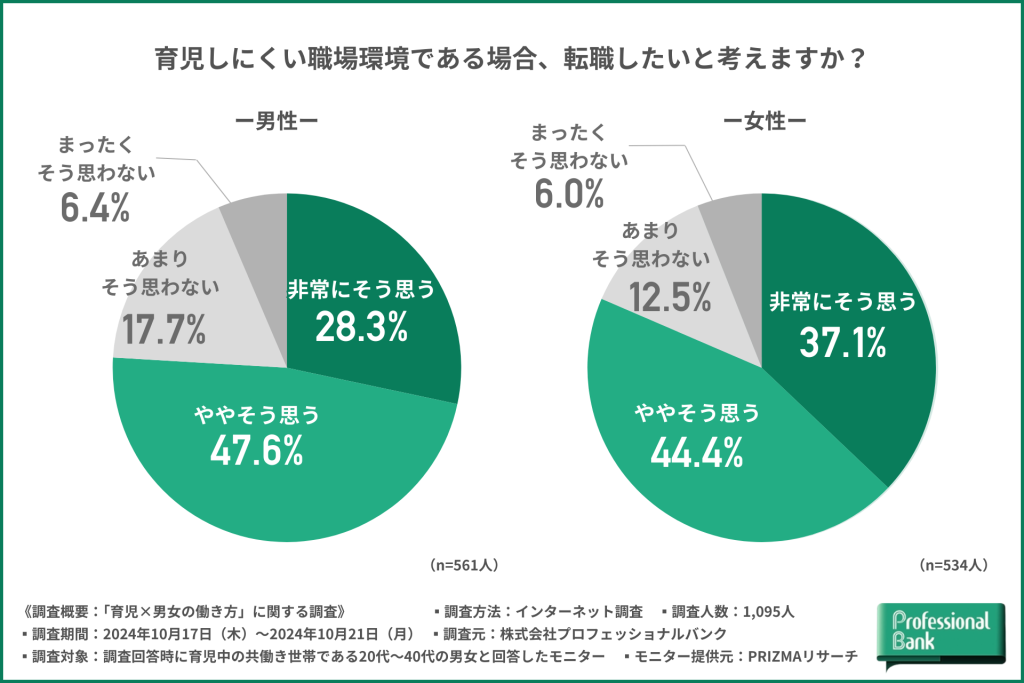

育児しにくい職場環境である場合、男性は7割以上、女性は8割以上が「転職を考える」という結果に

最後に、育児しにくい職場環境である場合の転職意向を聞いたところ、男性の7割以上が『非常にそう思う(28.3%)』『ややそう思う(47.6%)』となり、さらに女性の8割以上が『非常にそう思う(37.1%)』『ややそう思う(44.4%)』という結果になりました。

育児と両立できない職場環境である場合、多くの方が転職を検討する傾向にあるようです。育児に関する取り組みを強化することで、女性のキャリア拡大による「女性活躍推進」につながり、採用力が強化され、既存社員の定着率も向上するという好循環が生まれるでしょう。

今回の調査では、男女ともに半数以上の方で育休取得の経験があるものの、取得期間の実態や育児中の働き方・キャリアに関する男女の考え方の違いから、育児や家事に対する女性への依存度の高さがうかがえ、育児とキャリアアップの両立に関して難しいと感じる女性の割合が高い結果となりました。

一方で、育児と仕事の両立においては、男女ともに『時短勤務』『フレックスタイム制』『在宅勤務』と働く時間や場所を重視する傾向にあり、現在の職場環境について育児しやすい環境だと思う方が多く、育児しにくい職場環境の場合、転職を考える方が多いことが明らかになりました。