フレックスタイム制とは?残業時間や有給取得、メリット・デメリットについて解説

ライフスタイルの変化や働き方改革によって、働き方や働く人のニーズは多様化しました。一方で、少子高齢化によって現役世代は減少傾向にあり、企業は理想の人材を確保することが難しくなっています。企業も時代の変化に合わせて、多様な働き方を認めることが人材確保のカギといえます。

そこで注目されているのが、『フレックスタイム制』です。これから制度の導入を検討している企業や人事部もあるでしょう。今回は、フレックスタイム制とはどのような制度なのか、残業時間や有給取得、 導入するメリット・デメリットについて解説します。

目次

フレックスタイム制とは?

「フレックスタイム制」とは、一定期間における働く所定労働時間を決めたうえで、出勤・退勤時間や労働時間の長さを従業員が決められる制度を指します。英語の『Flex=柔軟な, 融通の利く』から来ています。なお、所定労働時間とは、企業と従業員との間で交わされる契約で決められる総労働時間を意味します。

フレックスタイム制の導入が推進される背景と目的

フレックスタイム制導入が推進される背景や目的はそれぞれ以下があげられます。

背景:労働人口の減少やニーズの多様化といった社会的課題の解決

目的:個々の生産性の向上や就業機会の拡大

これまで、従業員の勤務時間は企業が指定していたため、出勤・退勤時間が合わない人は働くことができませんでした。一方で、フレックスタイム制を導入して、従業員の労働時間を一律で決めなければ、育児や介護など家庭の事情でこれまで働きに出られなかった人でも、希望の職種に就けるチャンスがあります。

また、国が進める働き方改革では、個人の事情に応じて柔軟な働き方ができる・能力を存分に発揮できる環境をつくることを目指しています。フレックスタイム制も、2019年4月より「労働時間の調整を行える期間が延長される」など、法改正が行われました。より良い就業環境に向けて、企業にも改革が求められています。

フレックスタイム制の仕組み

●フレックスタイム制の基本

フレックスタイム制では、一定の期間中の所定労働時間を契約時に決めておきます。この一定の期間を、『清算期間』と呼びます。従業員は、清算期間内において、所定労働時間を超えない限り、原則1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて自由に働く時間を選択することができます。

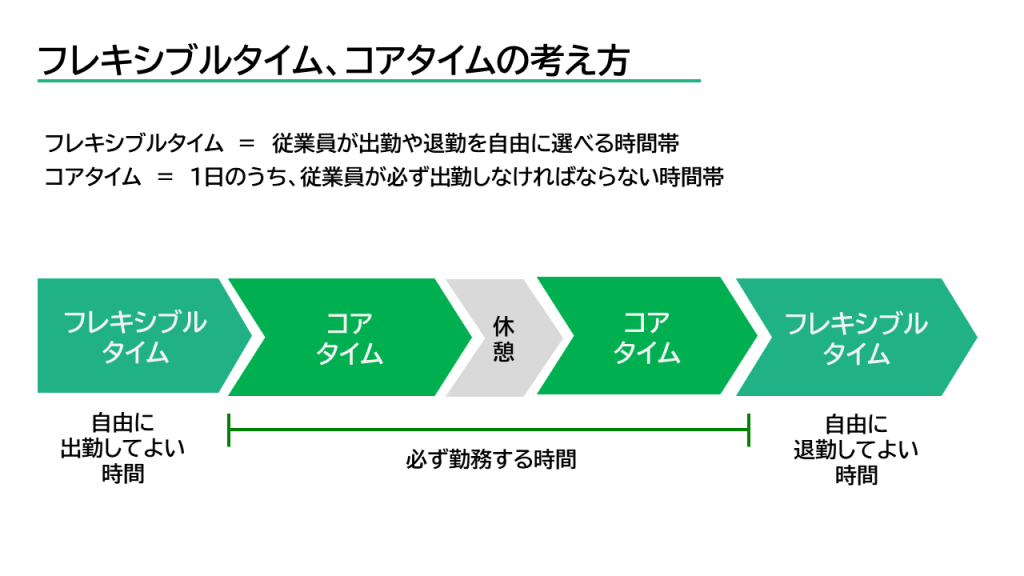

●フレキシブルタイム、コアタイムの考え方

フレキシブルタイムの時間中は、いつでも出勤・退勤することができるため、従業員が自由に働く時間を選択できます。一方で、コアタイムを設定しないことも可能。コアタイムをなくすことで従業員が出勤しない・中抜けするなど、働く日・時間をともに選べるようになります。コアタイムを設けず、すべての労働時間をフレキシブルタイムにする制度を、『スーパーフレックスタイム制』と呼びます。

フレックスタイム制の導入企業割合と業種、職種別傾向

<フレックスタイム制 導入企業割合>

厚生労働省の調査「令和3年就労条件総合調査」によると、現在フレックスタイム制を導入している企業割合は6.5%で、前年度より0.4%導入企業が増えています。

中でも、とくにフレックスタイム制を導入している割合が28.7%と高いのが、従業員数が1,000人以上の大企業です。導入率は、従業員数が30~99人で4.1%、100~299人で8.7%、300~999人では15.6%。企業規模が大きくなるほど、導入率が上がる傾向があります。

一方で2020年労働生産性第3位を誇るノルウェーでは87.5%の企業がフレックスタイム制を導入しており、日本における導入率の低さが浮き彫りとなっています。

参考:フレックスタイム制度の導入へ|海外の柔軟な働き方と日本の事例紹介

<フレックスタイム制 業種、職種別傾向>

厚生労働省の調査「令和3年就労条件総合調査」によると会社の規模だけでなく、業界、業種によっても導入率に差が生まれています。

フレックスタイム制の導入率が高い業種

1位:情報通信業(30%)

2位:金融・保険業(14.7%)

3位:電気・ガス・熱供給・水道業(14.2%)

1位の情報通信業ではエンジニアやプログラマー、デザイナー等の職種にフレックスタイム制が導入されていることが多く、仕事が細分化されているため他の人への依存度が低い点、自分のペースで業務を進めやすい点から適応しやすいと言えます。

2位の金融・保険業は男性よりも女性が働く割合が多く、ライフスタイルが変化しやすい女性にとってより働きやすいようフレックスタイム制を導入している企業が多いと言えます。

3位の電気・ガス・熱供給・水道業は、基本的に24時間365日体制で人々のインフラを支えています。そのため、フレックスタイムを導入しやすい体制が整っていると言えます。

参考:令和3年就労条件総合調査

フレックスタイム制のメリット

働き方や働くニーズの多様化によりフレックスタイム制導入を検討している企業も多いのではないでしょうか。実際にフレックスタイム制を導入すると、どのようなメリットがあるのかをご紹介します。

メリット① 個人が各ライフスタイルに合わせて働ける

出勤の有無・出勤や退勤時間、労働時間の長さを自由に選べる点は、フレックスタイム制の最大の特徴であり、メリットです。

<フレックスタイム制で働きやすくなる事例>

・資格取得やスキルアップのための勉強や通学

・通勤ラッシュを避けた出勤・退勤

・親の介護のケアサービスに合わせた出勤・退勤

・幼稚園や保育園への子どもの送り迎え

・土日祝日になると不便を感じやすい役所での手続きや通院

上記のように、個人がそれぞれのライフスタイルに合わせて働けることで、通常の働き方では実現できない柔軟な勤務スタイルを提供することができます。

メリット② 無駄な残業が発生しにくい

従業員に選択の自由を与えることで、残業を最小限に抑えることにつながります。清算期間中の所定労働時間内の勤務であれば、1日の労働時間が長くなっても残業代は出ません。そこで従業員は、自然と効率よく業務をこなすようになり、生産性がアップします。

さらに、業務量が少ない日は早く帰れることから、無駄な残業の発生を防ぐことも可能。従業員の負担を減らしつつ、人件費も削減することができます。生産性のアップや人件費の削減は、企業規模にかかわらず共通のメリットといえるでしょう。

メリット③ 人材確保の強みになる

国の統計からもわかるように、フレックスタイム制を導入している企業はそう多くありません。そのため、「フレックスタイム制がある」ということ自体が、人材確保の強みとなります。

現在、多くの求職者が仕事を探すときの重視項目として、勤務時間や勤務日数を挙げています。ブラック企業が問題視、敬遠されるなか、求職者は『働きやすさ』を求めているといえます。もちろん業務内容や給与なども重視されますが、まだまだ少ないフレックスタイム制を導入することで、働きやすい企業というイメージを与えることができるでしょう。他社との差別化にもつながります。

多様な働き方を認めることで、従来の勤務スタイルでは採用できなかった優秀な人材が確保できる可能性も。よって、中・小規模企業でも導入するメリットは大きいといえるでしょう。

フレックスタイム制のデメリット

まだまだ日本では導入率の低いフレックスタイム制ですが、なぜ普及しないのでしょうか?

上記のメリットより、日本では導入の手間や社内外での連携への影響を懸念して導入を見送る企業が多いと思われます。

デメリット① 従業員同士や外部との連携に不備が出やすい

フレックスタイム制の導入後、しっかりルールや体制づくりをしないと、従業員同士や外部との連携が取りづらくなるデメリットもあります。

従業員がそろって同じ時間・同じ場所にいることが少なくなるため、すぐに情報共有ができなかったり、取引先からの連絡を取り次げなかったりと、連携の不備が出やすくなります。個人の業務効率がアップしやすい一方で、連携を取るための対策が必要な点には留意が必要です。

デメリット② 実用化まで時間がかかる

フレックスタイム制は、一朝一夕で導入できるものではありません。そのため、導入を決めてから、実用化まで時間がかかる点もデメリットといえるでしょう。

フレックスタイム制の導入に際しては、会社と従業員との間で労使協定の締結が必要です。さらに、就業規則を変える必要もあります。これから入社してくる従業員はもちろん、既存の従業員の契約もまき直さなければなりません。そのほか、コアタイムの設定の有無や具体的な時間設定について、業務内容や現場の声を参考に、制度の内容を決める時間も必要となることを留意しておきましょう。

デメリット③ フレックス制が向かない業種や商材がある

従業員が自由に勤務時間を選択できてしまうと、業種や扱う商材によっては事業が成り立たなくなる可能性があります。そのため、導入が難しい企業も存在します。

たとえば、定期的に生産ラインを動かす必要がある製造現場や、対面で商品やサービスを提供する接客の現場では、従業員が現場にいない時間ができれば、顧客に迷惑がかかります。安定して商品・サービスを提供できなくなるため、自社の業種や商材がフレックスタイム制にフィットするか十分に確認してから導入することが重要です。

フレックスタイム制における労働時間の管理方法

フレックスタイム制のメリット・デメリットから、自社に合っていると判断した場合は、導入に向けて準備を進めていきましょう。フレックスタイム制の導入にあたっては、国が定める基本的なルールを守る必要があります。

ここからは、フレックスタイム制を導入する基本ルールのなかでも、とくに重要なポイント「労働時間」「時間外労働(残業)」「有給休暇」について解説します。

労働時間

フレックスタイム制においては、清算期間があることで、通常の勤務スタイルと労働時間の考え方が少し異なります。

・清算期間と法定労働時間から所定労働時間を計算する

フレックスタイム制では、1週間~3ヶ月の範囲で清算期間を設定し、その期間に応じて所定労働時間を決めます。所定労働時間は、『法定労働時間の総枠』を超えないよう計算しなければなりません。考え方の基準となる、労働基準法第32条によると、1週間の労働時間の上限は「40時間」ということと、1週間は7日間あるということです。

・所定労働時間に満たない場合は賃金カットor労働時間の繰越

従業員が自由に出勤・退勤した結果、清算期間中実際に働いた労働時間が、所定労働時間に満たない場合があります。この場合の賃金の清算方法は、下記の2種類です。

パターン① 所定労働時間に達しなかった時間分の賃金を給与から差し引く

パターン② 不足している時間分を次の清算期間に繰り越し、本来の所定労働時間+不足分と合算して設定する

※②の方法を取る場合、法定労働時間の総枠を超えないよう注意が必要です。

時間外労働(残業)

フレックスタイム制では、時間外労働、つまり残業も発生します。フレックスタイム制では、原則1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えても、ただちには時間外労働となるわけではありません。前項で出した法定労働時間の総枠以上働く場合・所定労働時間を超える場合に時間外労働となります。時間外労働が発生する企業では、企業と従業員の代表者との間で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。

・時間外労働は2種類ある

時間外労働が発生する場合に注意したいのが、時間外労働には『法定時間内残業』と『法定時間外残業』の2種類があるという点です。残業代には割増賃金が発生するうえ、法定時間内残業と法定時間外残業では割増率が異なるため、残業代の計算時には間違えないよう注意しましょう。

・過度に偏って所定労働時間を設定しても時間外労働となる

清算期間が1ヶ月を超える場合、短期間に偏って労働時間を設定すると、時間外労働となります。具体的には、下記の場合に時間外労働とみなされます。

<清算期間が1ヶ月を超える場合、時間外労働となるケース>

① 清算期間中の所定労働時間が、法定労働時間の総枠(週40時間)を超える

② 1ヶ月ごとの労働時間が、週平均50時間を超える

・特定の業種は法定労働時間が週44時間になる

基本的に法定労働時間は週40時間ですが、「特例措置対象事業場は週の法定労働時間が44時間となる」という特別措置が存在します。特例措置対象事業場とは、常時10人未満の労働者を使用する商業・映画・演劇業・接客娯楽業・保健衛生業を指します。自社の業種が特例措置対象事業場に当てはまらないかを確認しましょう。

・法定休日に出勤した場合は休日労働になる

フレックスタイム制では、『休日労働』も存在します。休日労働は、時間外労働と同様に2種類ある点に注意が必要です。休日の労働時間は、時間外労働とは別に割増賃金が発生するため、通常の労働時間と分けて計算しなければなりません。

ただし、休日労働をしても、実際に働いた労働時間が所定労働時間に収まる場合、通常の賃金として休日労働時間の100%が支払われます。そのため、割増率は0.35倍で計算してください。スーパーフレックスタイム制を採用する場合でも、所定休日は定めなければなりません。

有給休暇

フレックスタイム制における有給休暇は、労使協定で定める「標準となる1日の労働時間」を使って割り出します。従業員が実際に働く時間は、所定労働時間から有給休暇として扱われる時間をマイナスした時間数です。

● 有給休暇として扱われる時間を出す計算式

標準となる1日の労働時間 × 有給取得日数

● 半休として扱われる時間を出す計算式

標準となる1日の労働時間の半分 × 半休取得日数

※通常の勤務スタイルで見られる半休を認めるかは、企業の判断にゆだねられます。

フレックスタイム制を導入する際の注意すべき6つのポイント

フレックスタイム制の導入には、基本ルールを押さえることに加え、注意しなければならないポイントが複数あります。最後は、フレックスタイム制をスムーズに導入するために知っておきたい注意点をまとめて解説します。

ポイント① 始業・終業時間を従業員に委ねることを定める必要がある

フレックスタイム制を導入するにあたっては、就業規則などの労働契約で、「始業・終業時間を従業員に委ねること」を規定する義務があります。規定がなければ、フレックスタイム制を導入することができません。フレキシブルタイムやコアタイムを設定する場合は、具体的な時間についてもそれぞれ定めておきましょう。

ポイント② 労使協定で所定の事項を定める必要がある

労使協定で所定の事項を定めることも義務付けられています。始業・終業時間を従業員に委ねることと同様に、労使協定で所定の事項を定めなければ、フレックスタイム制を導入できません。労使協定なので、従業員側と十分に話し合って、いずれの項目もしっかり明記しましょう。

このほか、フレキシブルタイムとコアタイムは、任意で定めることができます。コアタイムを設ける場合、「コアタイムを設ける日と設けない日がある」「日によってコアタイムを変える」ことも可能です。フレキシブルタイムとコアタイムを設定する場合は、時間帯を協定で定めてください。

また、清算期間の上限は2019年4月の法改定により1か月~3か月に更新されました。そのため清算期間を1か月以内に定める場合は労使協定の届出は不要となります。

ポイント③ 法律に違反しないよう細部まで配慮する

<コアタイムの前後には必ずフレキシブルタイムを設ける>

コアタイムを設定する場合、「1日の労働時間とコアタイムの時間がほぼ一致する」「フレキシブルタイムが極端に短い」となると、始業・終業時間を従業員に委ねたことにならず、制度の趣旨に反します。よって、フレックスタイム制を導入しているとはいえなくなります。そのため、コアタイムを設けるときは、前後にフレキシブルタイムを設定してください。

<従業員が18歳未満の場合はフレックスタイム制を導入できない>

満15歳以上満18歳未満の年少者には、労働基準法の一部の規定が適用されません。フレックスタイム制は、この適用されない範囲に含まれるため、年少者をフレックスタイム制の下で働かせることは法律違反となります。

年少者は、厳しい労働条件で働かされないよう、法律によって1日8時間・週40時間の法定労働時間を超える時間外労働をさせることが禁じられています。例外として、ごく短時間の残業は可能ですが、フレックスタイム制で働かせることはできないため、雇用時に注意が必要です。

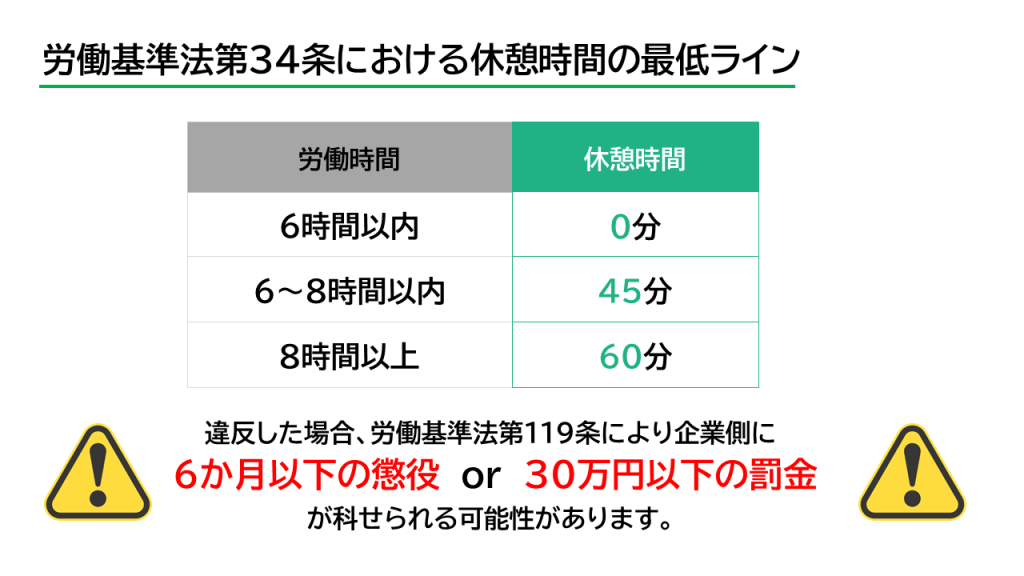

<休憩時間を設ける必要がある>

フレックスタイム制では、コアタイムを設定する義務はありませんが、休憩時間は設定する義務があります。これは労働基準法第34条で下記のような規定があるためです。

これらに反し休憩時間を与えないという行為は違法行為に当たります。

ただし、運輸交通業・商業・金融・広告業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署の事業など一部の業種では、従業員が一斉に休憩を取らなくても良いことが決まっています。また、労使協定で一斉に休憩を与えないことを取り決めている場合も、この原則を守らなくても問題ありません。

ポイント④ コアタイムの設定はフレキシブルタイムとのバランスが重要

従業員が時間外労働・休日労働・深夜労働をすると、賃金の割り増しが必要となります。そのため、従業員が自由に出勤・退勤できる時間の範囲を、あらかじめ就業規則で制限しておきましょう。

フレックスタイム制の下では、本来自由であるはずの従業員の出勤・退勤時間や勤務時間を企業側が規制できないことになっています。就業規則などの労働契約と労使協定で取り決めがない限り、フレキシブルタイムにおける朝礼やミーティングへの出席を指示したり、時間を指定した業務を命令したりすることはできません。深夜や休日に勤務しないよう命令することもできないため、従業員が労働できる時間は最低限規則として明示しておきましょう。

ポイント⑤ 就業規則で従業員が労働できる時間を定めておく

従業員が時間外労働・休日労働・深夜労働をすると、賃金の割り増しが必要となります。そのため、従業員が自由に出勤・退勤できる時間の範囲を、あらかじめ就業規則で制限しておきましょう。

フレックスタイム制の下では、本来自由であるはずの従業員の出勤・退勤時間や勤務時間を企業側が規制できないことになっています。就業規則などの労働契約と労使協定で取り決めがない限り、フレキシブルタイムにおける朝礼やミーティングへの出席を指示したり、時間を指定した業務を命令したりすることはできません。深夜や休日に勤務しないよう命令することもできないため、従業員が労働できる時間は最低限規則として明示しておきましょう。

ポイント⑥ 管理監督者はフレックスタイム制の適用対象外

管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けない立場にある人を言います。そのため一般従業員と異なり労働時間の制約を受けないため、フレックスタイム制の適応対象外となります。

まとめ

本記事では「フレックスタイム制」について、残業時間や有給取得、導入した際のメリット・デメリット等幅広く解説しました。

フレックスタイム制は労働基準法に関わる部分が多く手間もかかるため、導入することに躊躇する企業も多いはずです。また、すべての業種、職種に適しているわけでもありません。しかし、企業が社員の多様な働き方を認めることで、生産性の向上や人材確保、無駄な残業が発生しにくいなどメリットもあります。自社にはフレックスタイム制が適しているか、改めて一度検討してみてはいかがでしょうか。