65歳以降も働きたいシニア世代は約7割!現役世代の6割超がシニア世代の経営・管理職登用を前向きに捉える/高年齢者雇用に関する意識調査

プロフェッショナルバンクのHR研究所は、2025年4月【高年齢者雇用安定法の改正】を前に、①現在働いている20~59歳の男女/②定年後(または勤務先が65歳定年)も働いている60~64歳の男女を対象に、「高年齢者雇用」に関する意識調査を実施しました。

■調査方法:「PRIZMA」によるインターネット調査

■実施期間:2025年2月3日

■調査人数:1,014人(①505人 | ②509人)

■調査対象:①現在働いている20~59歳の男女/②定年後(または勤務先が65歳定年)も働いている60~64歳の男女

*本記事では、20~59歳の男女を「現役世代」、60~64歳の男女を「シニア世代」と定義します

今年(2025年)の4月から、「高年齢者雇用安定法」が改正され、すべての企業で「65歳までの雇用確保」が完全義務化となります。人生100年時代と言われる近年、この法改正を受けて65歳以降の高年齢者の働き手は今後増えていくことが予測されます。

実際、65歳以降も働きたいと考えている60歳以上の方はどのくらいいるのでしょうか。また、65歳以上の方と一緒に働くことについて、他の世代の方はどのように思っているのでしょうか。本記事では、現役世代とシニア世代、この両世代の意識を比較して、法改正を前に労働者側の意見をデータとしてまとめました。

目次

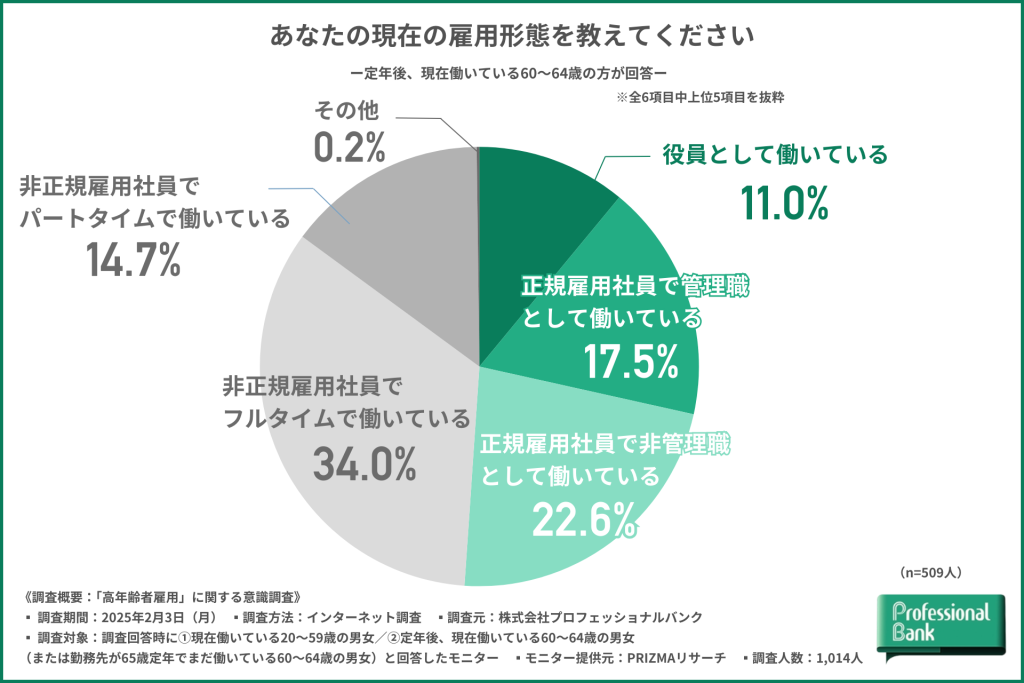

シニア世代の雇用形態は役員クラスが約1割、正規雇用者が約4割、非正規雇用者が約5割という分布に

今回の調査に回答いただいた、定年後(または勤務先が65歳定年)も働いている60~64歳のシニア世代の現在の雇用形態は以下の通りです。

『役員として働いている(11.0%)』

『正規雇用社員で管理職(部長・課長など)として働いている(17.5%)』

『正規雇用社員で非管理職として働いている(22.6%)』

『非正規雇用社員(再雇用)でフルタイムで働いている(34.0%)』

『非正規雇用社員(再雇用)でパートタイムで働いている(14.7%)』

「65歳以降も働きたい」と考えるシニア世代は約7割

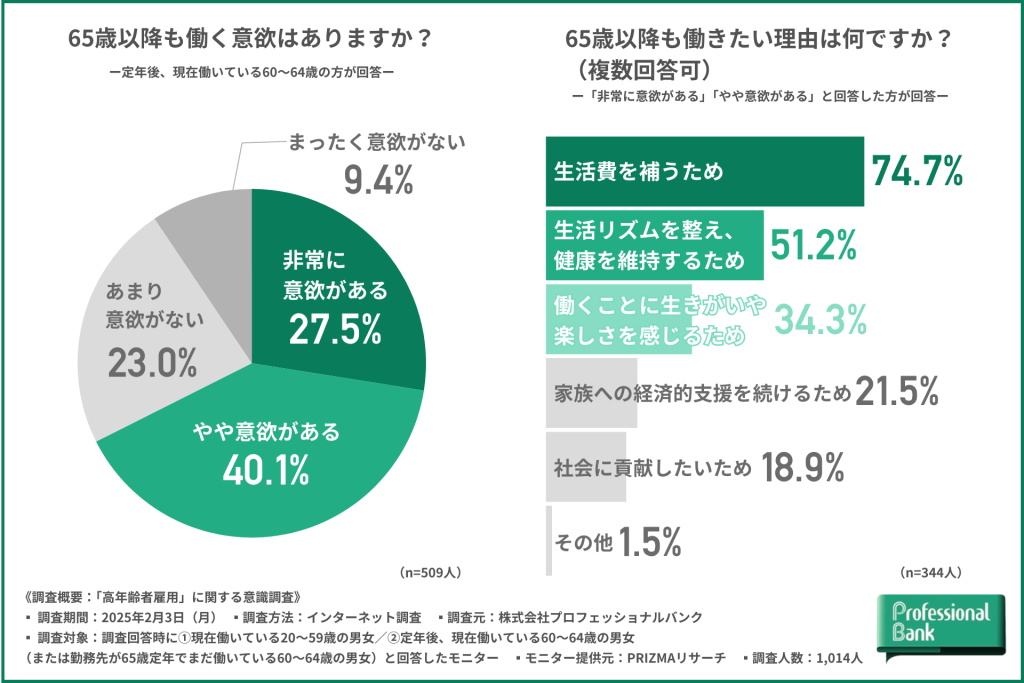

60~64歳のシニア世代に、65歳以降も働く意欲があるか質問したところ、『非常に意欲がある(27.5%)』『やや意欲がある(40.1%)』『あまり意欲がない(23.0%)』『まったく意欲がない(9.4%)』という結果になりました。

また、『非常に意欲がある』『やや意欲がある』と回答したシニア世代に、65歳以降も働きたい理由について聞いたところ、『生活費を補うため(74.7%)』が最も多く、次いで『生活リズムを整え、健康を維持するため(51.2%)』『働くことに生きがいや楽しさを感じるため(34.3%)』となりました。

『非常に意欲がある(27.5%)』『やや意欲がある(40.1%)』を合わせると、約7割のシニア世代が65歳以降も働く意欲があると分かりました。

多くのシニア世代が65歳を超えても就労を続けたいと考えており、経済的な理由が最も大きな要因となっていますが、健康維持や生きがいを感じるために働きたいと考える方も多いことが示されました。

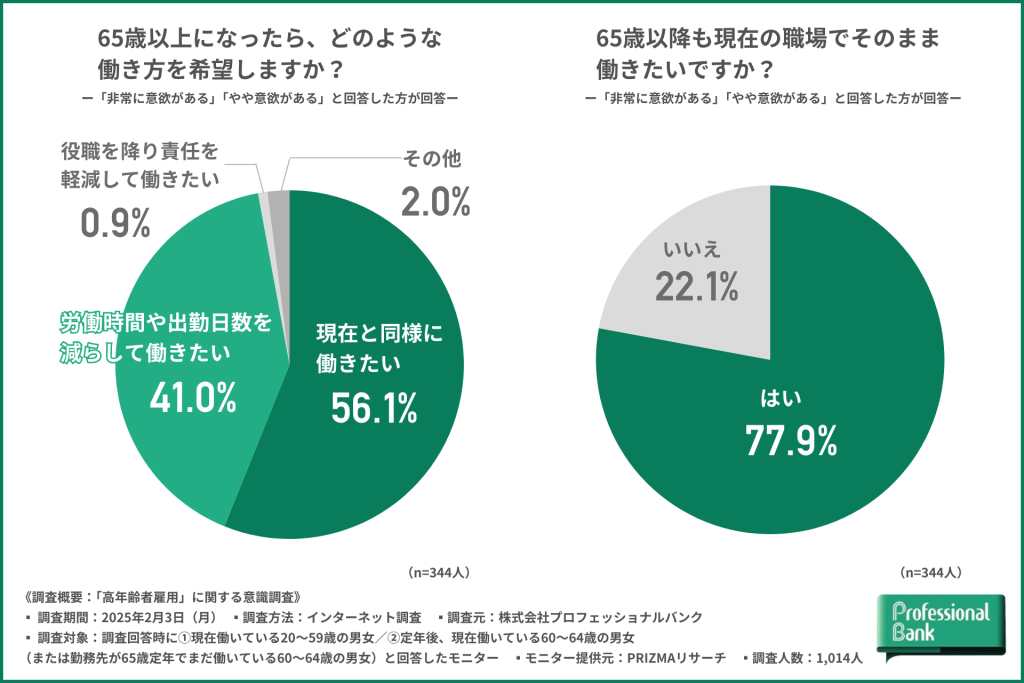

シニア世代は65歳以降も「現在と同様に働きたい」が最多、約8割が現在の職場での継続就労を希望

引き続き、65歳以降の働く意欲について『非常に意欲がある』『やや意欲がある』と回答したシニア世代に、65歳以降の希望する働き方について聞きました。

最も多い回答は『現在と同様に働きたい(56.1%)』で、次いで『労働時間や出勤日数を減らして働きたい(41.0%)』となりました。

また、65歳以降も現在の職場で働き続けたいか聞いたところ、『はい(77.9%)』『いいえ(22.1%)』という回答結果になりました。

働き方に関しては、約6割のシニア世代が現状維持を望む一方で、負担を軽減した働き方を求める声も一定数見られました。また、約8割のシニア世代が、現在の職場での継続就労を希望していることが判明しました。

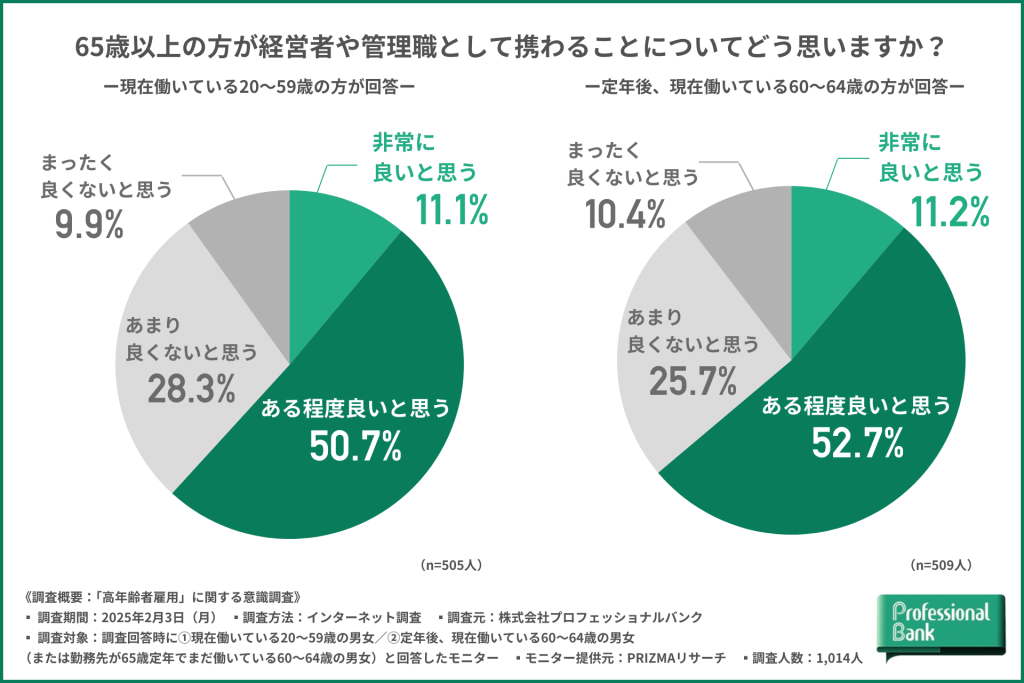

両世代ともに6割超が高年齢者の経営・管理職登用を前向きに捉える

ここからは、65歳以上の方の経営・管理職登用について、全対象(現役世代とシニア世代)に聞きました。

65歳以上の方が経営者や管理職として携わることについてどう思うか聞いたところ、20~59歳の現役世代は『非常に良いと思う(11.1%)』『ある程度良いと思う(50.7%)』『あまり良くないと思う(28.3%)』『まったく良くないと思う(9.9%)』と回答しました。

一方、60~64歳のシニア世代の回答は、『非常に良いと思う(11.2%)』『ある程度良いと思う(52.7%)』『あまり良くないと思う(25.7%)』『まったく良くないと思う(10.4%)』となりました。

65歳以上の方が経営者や管理職として携わることについて、現役世代の約6割が前向きな回答であり、一定の支持があることが示されました。また、シニア世代は当事者として組織に貢献する立場からも約6割が前向きに捉えていることがうかがえます。

この結果から、企業側は“年齢”という指標だけで判断せず、従業員それぞれの能力を最大限に活かせる組織体制の構築が求められていると言えます。経営者や管理職は“年齢”で決まるものではなく、“能力”に応じて選任されるべきであり、「年齢は気にしない」という意見の方が多いと捉えることができます。多様なバックグラウンドを持つ従業員が協力し合うことで、組織の柔軟性と競争力が向上するでしょう。

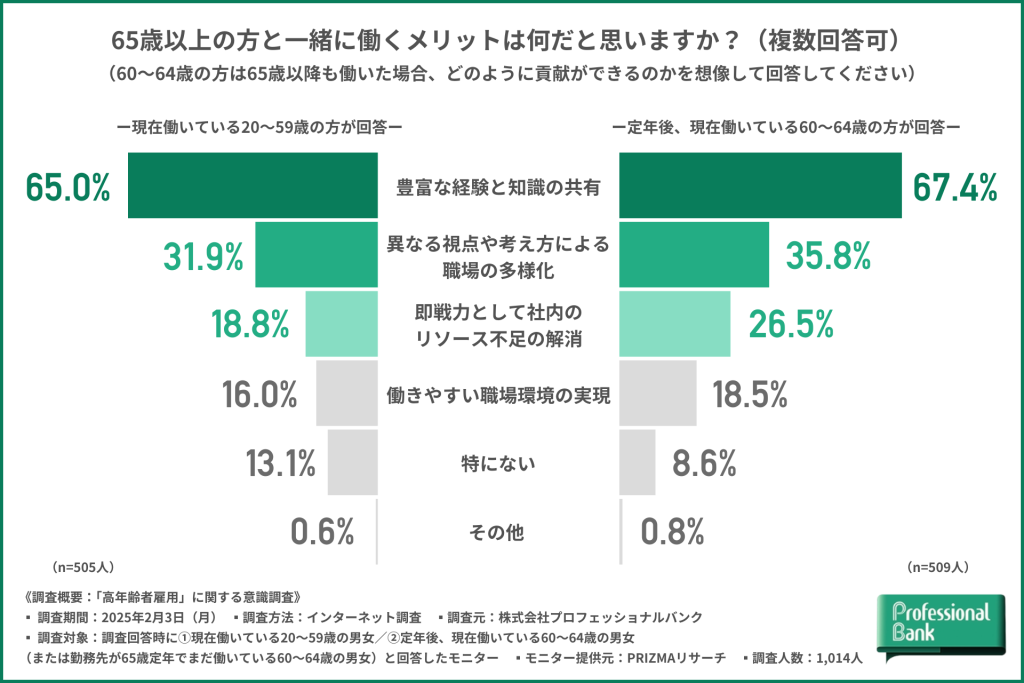

65歳以上の方と働くメリットは「豊富な経験や知識の共有」が圧倒的多数で、現役世代とシニア世代で共通している

現役世代とシニア世代の双方に、65歳以上の方と働くメリットについて聞いたところ、20~59歳の現役世代は『豊富な経験と知識の共有(65.0%)』が最も多く、次いで『異なる視点や考え方による職場の多様化(31.9%)』『即戦力として社内のリソース不足の解消(18.8%)』と続きます。

そして、60~64歳のシニア世代も、『豊富な経験と知識の共有(67.4%)』が最も多く、次いで『異なる視点や考え方による職場の多様化(35.8%)』『即戦力として社内のリソース不足の解消(26.5%)』となりました。

経験や知識の共有が大きなメリットとしてどちらの世代からも認識されているようです。また、グラフから分かる通り、全体的に世代間の意識にギャップがなく、現役世代が求めていることと、シニア世代が会社に貢献するために考えていることが合致しています。共通認識がある点、非常に良い傾向といえるでしょう。

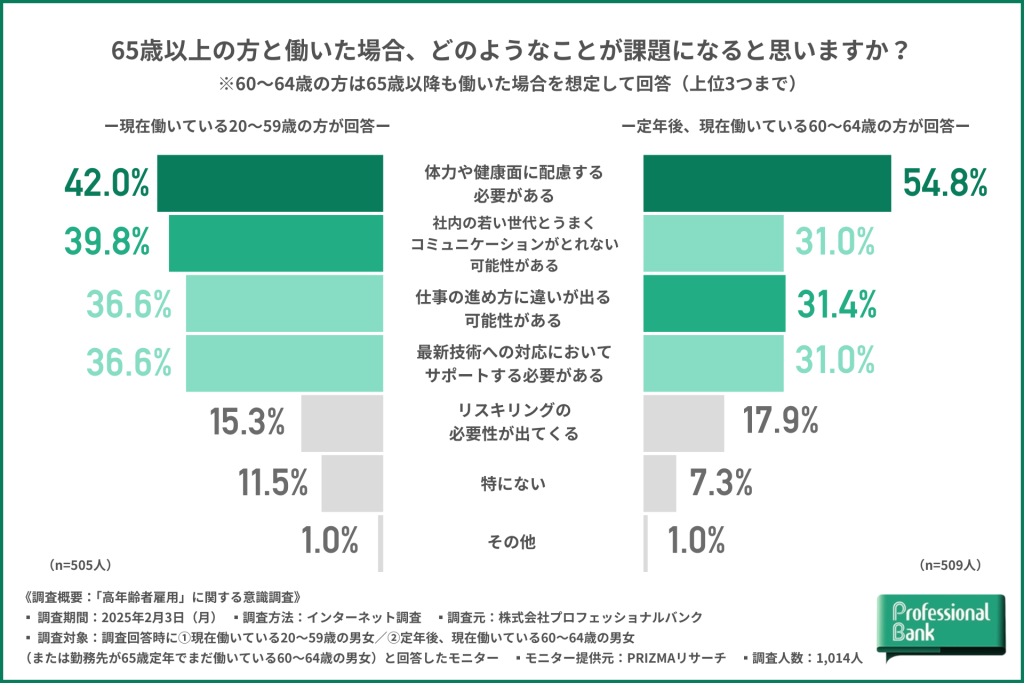

65歳以上の方と働く際の課題は「体力・健康面への配慮」がトップで、シニア世代の過半数、現役世代の4割超を占める

次に、65歳以上の方と働く際の課題について、現役世代とシニア世代の双方に聞きました。

20~59歳の現役世代の回答は上位4つの回答が約4割で拮抗しました。『体力や健康面に配慮する必要がある(42.0%)』が最も多く、次いで『社内の若い世代とうまくコミュニケーションがとれない可能性がある(39.8%)』『仕事の進め方に違いが出る可能性がある(36.6%)』『最新技術への対応においてサポートする必要がある(36.6%)』となりました。

60~64歳のシニア世代の回答は『体力や健康面に配慮する必要がある(54.8%)』が最多で唯一過半数を超え、次いで『仕事の進め方に違いが出る可能性がある(31.4%)』『社内の若い世代とうまくコミュニケーションがとれない可能性がある(31.0%)』『最新技術への対応においてサポートする必要がある(31.0%)』と約3割で推移しました。

体力・健康面への配慮が最も重要な課題であることが分かりました。

世代間のコミュニケーションについては、シニア世代よりも現役世代の方が課題に感じている割合が多く、ここでは世代間の差が浮き彫りとなりました。

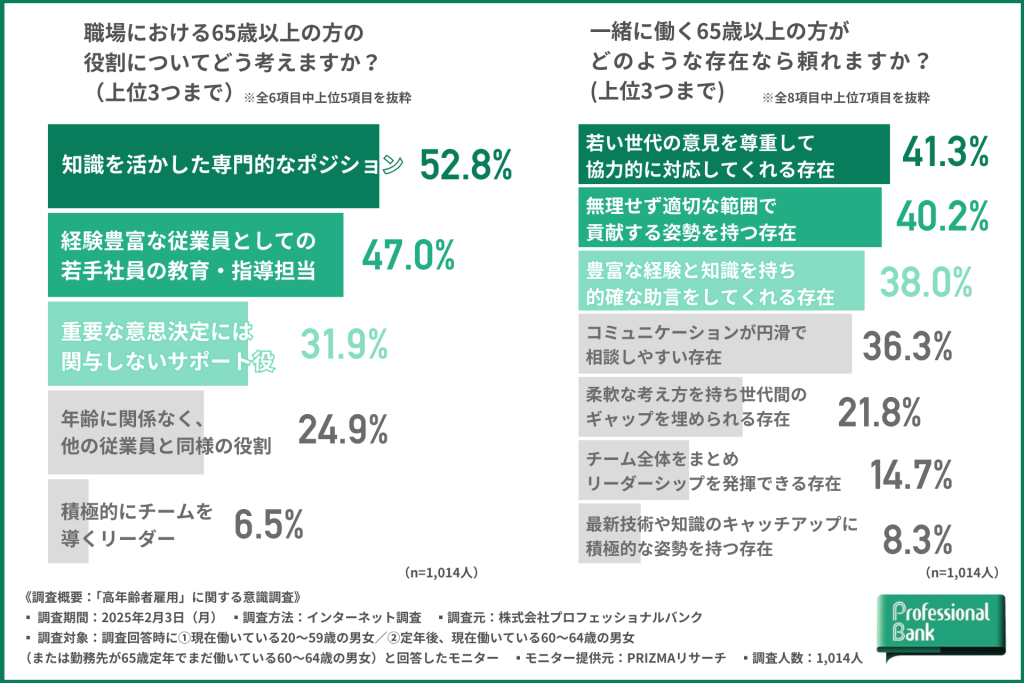

65歳以上の方の役割は「専門的なポジション」や「教育・指導担当」がふさわしい

次に、職場における65歳以上の方の役割について、現役世代とシニア世代の双方に聞いたところ、全体で『知識を活かした専門的なポジション(52.8%)』が最も多く、次いで『経験豊富な従業員としての若手社員の教育・指導担当(47.0%)』『重要な意思決定には関与しないサポート役(31.9%)』と続きました。

最後に、一緒に働く65歳以上の方がどのような存在であれば頼れるか聞いたところ、全体で『若い世代の意見を尊重して協力的に対応してくれる存在(41.3%)』と回答した方が最も多く、『無理せず適切な範囲で貢献する姿勢を持つ存在(40.2%)』『豊富な経験と知識を持ち的確な助言をしてくれる存在(38.0%)』となりました。

全体の半数以上が高年齢者は専門性を活かした役割を担ってほしいと考えているようです。また、重要な意思決定への関与はせず、若い世代の教育係やサポート役などを担ってほしいという見解も見受けられ、高年齢者の理想のポジショニングが分かる結果となりました。

豊富な経験や知識を軸に、若い世代への協力姿勢や適切な範囲での貢献、的確な助言などが求められていることが明らかになりました。

まとめ

今回の調査で、「65歳以降も働く意欲がある」シニア世代は約7割に上り、その理由は「経済面」が最も多く、次いで「健康面」「仕事面」といった3つの観点がモチベーションになっていることが明らかになりました。さらに、現在と同様、あるいは労働時間を減らして現在の職場で働き続けたいと考えるシニア世代も多く、高年齢者の雇用継続が今後ますます重要になることがうかがえます。

65歳以上の方と働くことについては、豊富な経験や知識の共有、職場の多様化、社内のリソース不足解消などが期待される一方で、健康面の配慮や若い世代とのコミュニケーションなど課題も浮き彫りになりました。

65歳以上の方が経営や管理職として携わることについて懸念を抱く方もいますが、現役世代とシニア世代の双方で一定の支持があることから、企業内での役割の明確化が求められていることが分かりました。その役割としては、専門性を活かしたスペシャリストとしての活躍や教育・指導担当、サポート役としての立ち位置が求められ、協力的で的確な助言をしてくれる存在が理想のようです。